「上を向いて歩こう」の歌詞のすごいのは、あれだけ深く感情に訴えてくるにも関わらず主人公に何があったのかどころか年齢も性別も一切わからないように書かれているところで、極端な話、上を向いたら涙が溢れない構造をしている地球外生物でも成立する

— 溝口力丸 (@marumizog) 2020年2月11日

むずかしい問題だなぁと思いました。一回消して書き直したけど、まだ気が立ってるからさらに書き直すかも。

1万6千字。⇒7/7 2万3千字 ⇒7/9 4万4千字。(追記2万字は数作の紹介です。集計結果・ぼくの結論は7/4が最新です)

{比率が増大する作品の集計漏れがあったので再集計・計算し、題名をあらためました}

記事中に、いくつかのblogの文面やツイートを無断引用してます。削除をご希望されるかたはご面倒おかけしますがご一報ください。

Q.なんでそんな行為をしたんですか?

A.引用とは無断でするものだという認識でした。ツイッターから引っ張ることも、はてなblogのデフォルトボタンにあるリンク埋め込み式であれば権利的にも問題ないという認識でした。勉強します。

{都合よい選定をしたくないので、漫画絵・女子絵のSFアンソロジーの抜け・数え方がおかしい点あったらご教示ください。(早川でも『危険なヴィジョン』が抜けてたり、他社ですが東京創元から竹書房へひきつがれるかたちになったらしい『ベストSF2020』はないですが、入れたところで漫画絵女子絵比率がさがるだけ……という、ぼくにとって都合の良い結果しかもたらさないからわざわざ再集計・計算しないで良いかなと思ってそのままにしてます。(7/4追記)『危険なヴィジョン』1~3巻のほか、漫画絵・女子絵の比率に影響する『マルドゥック・ストーリーズ』、『アステリズムに花束を 百合SFアンソロジー』の漏れがあったため、5点を集計して再計算しました)}

ちなみに今回カウントしたのは早川と東京創元だけです。でも他社本24点を集計したからと言って女の子の表紙は増えるわけではありません*1。}

- (7/4追記ぶん)この記事読者からいただいた意見等と話の筋の反省点

- その後の収拾

- 発端

- 批判ツイートを読んだぼくの感想

- 第三者の反響を受けて

- アンソロを眺めて気づいたこと

- ぼくも持ち歩くには困る本の表紙は正直あります

- (7/9追記)本をめくってください、無理にとは言いませんが……;表紙の世界とその下の異同について

- 2010~20年SFアンソロジー集計方法と内訳

- アンソロジーの選出

- 漫画絵や女子絵の基準

- 各社各年集計表

- 細かい内訳

- 2010年 {早川;漫画1/4 女子1/4 創元;漫画0/4}

- 2011年 {創元;漫画0/2}

- 2012年 {早川;漫画1/2 女子0/2 創元漫画0/2}

- 2013年 {早川;漫画0/5 創元;漫画3/5 女子3/5(ぼく基準2)}

- 2014年 {早川;漫画1/3 女子1/3(ぼく基準0) 創元;漫画0/2}

- 2015年 {早川;漫画0/1 創元;漫画0/1}

- 2016年 {早川;漫画2/3(ぼく基準1)女子1 創元;漫画0/1}

- 2017年 {早川;漫画1/4(ぼく基準0)創元0/1}

- 2018年 {早川;漫画2/3(ぼく基準1) 女子1(ぼく基準0)創元;漫画2/3 女子2(ぼく基準1)}

- 2019年 {早川;漫画1/5 女子1、創元;漫画1/4 女子1(ぼく基準0)}

- 2020年 {早川;漫画4/5 女子4(ぼく基準 女子1)}

- 更新履歴

(7/4追記ぶん)この記事読者からいただいた意見等と話の筋の反省点

さまざまなかたに話題にしていただき、いろいろ拝聴させていただきました。

漫画・アニメ系の絵柄で、かつ女の子が表紙をかざった本に数え漏れがありました。

2016年『マルドゥック・ストーリーズ』と、2019年『アステリズムに花束を 百合SFアンソロジー』の2点です。とくに『アステリズムに~』はこのトピックを扱うにあたって忘れてはならない本でした……。現記事では、19年刊『危険なヴィジョン』1~3巻をふくめた計5冊をふくめて再計算をしています。

※ただし、2010~20年にでた早川・創元SFアンソロ(60点)のうち多く見て18点ある、人型キャラが表紙にいる漫画的な絵柄の本のなかで、女子(に見えるキャラ)がいるのは16点(88.8%)・男性キャラのみがいるのは少なく見て1点(5.5%)

記事を読んでくれたかたからご指摘いただけて気づけました。たしかに重要な観点です、ありがとうございました。

このアンソロジーのなかで、女の子(に見えるキャラ)がメインでいる*2表紙自体は60点のうち最大限多く見積もって15点(25%)くらいなのはたしかなんですけど、

「じゃあ人型キャラが表紙にいる漫画的な絵柄*3のアンソロジーのうち、見かけの年齢や性別は?」

と見ていくと、若い女性(に見えるキャラ)がいる率は9割近いという、きわめて高いことがみとめられました。

男性キャラのみがいると明示的(?)なのは、1点(『神林長平トリビュート』)くらいなものなんですよ。(個人的には『BLAME!アンソロ』もなのですが)

そういった意味では、「たしかに"女の子ばっかり"だ! どうしてもっと男キャラや他の年齢層がいないんだ?」と思いました。ここには明確に偏りがあります。{もちろん劇中の人物構成的に難しい作品はあるでしょうし、別軸で「それって(早川・東京創元)SFとそれ以外とで、あるいは別ジャンルとで違いが出るものなのか?」という疑問はあります。でもアンソロジーに関しては劇中人物の性差がそこまで偏ることって『百合SFアンソロジー』とかそういうテーマでないかぎり、なかなか無さそうだと思います}

| 発行年 | 本のタイトル | 女 | 男 | 不明 | 女の容姿 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2010 | ゼロ年代SF傑作選 |

○ |

学生 | 女キャラ2人 | ||

| 2012 | 神林長平トリビュート | ● | (不明にすべき?) | |||

| 2013 | 太陽系無宿 | ○ | ○ | 若い | 男女ペアだが胸元大胆 | |

| 2013 | 怪樹の腕 | ○ | 若? | 怪物 | ||

| 2013 | 時を生きる種族 | ○ | 少女 | |||

| 2014 | 楽園追放 rewired | ○ | 若い | ロボット | ||

| 2016 | マルドゥック・ストーリーズ | ○(主) | ○(端) | 子供 | ||

| 2016 | ボロゴーヴはミムジイ | ○ | ○ | 子供 | 男女ペア | |

| 2017 | BLAME! THE ANTHOLOGY | ● | 人影(男?) | |||

| 2018 | revisions時間SFアンソロジー | ○ | 不明 | 米粒大 | ||

| 2018 | スタートボタンを押してください | ○ | 学生 |

女2人で一人パンチラ |

||

| 2018 | Genesis 一万年の午後 | ○ | 若い | |||

| 2019 | アステリズムに花束を | ○ | 学生 | 女キャラ2人 | ||

| 2019 | Genesis 白昼夢通信 | ○(副) | ○(主) | 学生 | (主は男?) | |

| 2020 | 2010年代SF傑作選 1 | ○ | 若い | (オーダーは中性) | ||

| 2020 | 2010年代SF傑作選 2 | ○ | 若い | (オーダーは中性) | ||

| 2020 | 日本SFの臨界点[恋愛篇] | ○ | 若い | (オーダーは中性) | ||

| 2020 | 日本SFの臨界点[怪奇篇] | ○ | 若い | (オーダーは中性) | ||

| 合計 | 18点 | 16 | 4 | 2 | ||

| 割合 | 88.8% | 22.2% | 11.1% |

(※女キャラがいる点数が16になってますが、これは『伊藤典夫翻訳SF傑作選 ボロゴーヴはミムジイ』を男女ペアの表紙とみなし、「女の子がメインの表紙」としてカウントしなかったからです。

また、『Genesis白昼夢通信』は性別不明者が主と書きましたが、「女の子がメインの表紙」でも"否定できない限りは女の子"と多く見積もりカウントしてます)

この記事は発端の「言葉」ばかり気にし過ぎ、発端となった「問題意識」を見ていない

この記事は、「表紙って~ばっかなの?」という言葉から、表紙にえがかれたものの量・比率ばかりを見てしまっていました。

ツイッターはなんでも気軽につぶやけるのがよい点ですけど、裏を返せばツイートから抜け落ちるものは多い。

次の項「その後の収拾」にリンクを置いたnoteでも御本人が言われていたとおり、表紙って批判されたかたが気になった点のひとつというだけであって、さまざまな不満がたまっていって、ついにコップから漏れ出た最初の一滴が「表紙って~ばっかなの?」だったのでしょう。

こういう批判や問題というのは、べつに全部が全部くだんのかたの思い込みなんてことは全くなくて、SFやオタクのプロダムファンダムからもたびたび出てきたお話だったはずです。*4

(2021/04/26追記)

女性は、その限られた役割の中で、作家のために実用的な機能を果たした。物語の中で、作家が登場人物のだれかの口をかりて、ある装置のしくみや、一つの科学的原理を、無知な少女や婦人にむかって――ひいてはその延長としての読者にむかって――説明するという手である。女性はまた、なんらかの英雄的行為の報償としての役も果たしたし、危機から救い出される対象でもあったし、ときにはヒーローがうち負かさなくてはならない危険な(あるいは狡猾な)敵にもなったし、雑誌の表紙の飾りにもなった。そこには、露出度の多い、非実用的な衣服をまとった美女が描かれるのがつねだった。

SFにおける女性の描写をこう批判的に概観したパミラ・サージェント氏の論考が『SFマガジン』に掲載されたのは75年のことです。「Born Sexy Yesterday」やベクデル・テスト、専門家による科学解説の相槌をうつ役が女性か否かが話題になった21世紀のことではないわけです。

(2021/04/26追記オワリ)

ぼくがしたことはトーンポリシングになりかねない、というか、なってしまう行為でした。

(前述のご指摘してくださったかたを除くと)うえで謝った集計漏れを、ここを訪れたかた2500人のどなたもご教示いただけなかった*5というのもそうなんですけど、「ヨソモンの偏見による雑語りを地道なオタクが一刀両断!」みたいな風に一部のひとにとって耳当たりのよいストーリーとして矮小化してしまった気がする。

よくない。なんかよくないですよねそういうのは。人生はスカッとジャパンじゃない。

(7/7)語調が強すぎるところがありました

すでに削除済みの第三者への陰口のほか、文中で「萌え豚」「キモい」といった表現をしてしまった部分があります。

「萌え豚」というのはぼく自身を含めた自虐で(日記を適当にひらいてもらえば萌え語りは至るところで見かけられると思います)、表紙にパンチラした女子高生がえがかれていることについて言った「キモい」は『スタートボタンを押してください』発売当初から買っていたのに気づかなかったショックと自罰が他罰へ転じて、ことばが強くなりすぎてしまいました。

「キモい」というのは正確ではありませんでした。

「ひとさまから"キモい"とか"TPO的にどうですか?"とか言われたときに、ぼくにはどうディフェンスすればよいか分かりません」

という言葉こそ、ぼくが本当に言いたかった表現でしょう。くわしい説明やらについては、どう言っても文字どおり「取ってつけた」話の、みにくい保身にしかならないわけですが……7/9 そこについて説明と、作品紹介をさせていただきました。(「(7/9追記)本をめくってください、無理にとは言いませんが……;表紙の世界とその下の異同について」)

その後の収拾

後述する発端のかたがそうツイートされた経緯について、わかりやすい説明がなされていました。表紙というか内容もふくめた評価で、とても興味深いお話でした。

過日『君の名は。』においても、なぜ大ヒットしたのかオタクたちが首をかしげたり、そのSF要素についてオタクたちが美少女ゲームや深夜アニメとからめた話ばかりするなか、

「こういう趣向のSFは『ぼくの地球を守って』や最近だと映画化もなされた『orange』など、新旧の少女漫画でも扱われているような題材で、女性に受け入れられる土壌がないわけではなかったはずだ。なぜそちらとからめた話題があまり出てこないのか?」

と疑問にだされたかたがいましたが、それを思い起こさせる内容です。

問題提起されたかたとSF編集者さんとで友好的・建設的な意見交換がなされ、インターネットのもめごとには珍しいくらいにお話がきれいに収まりました。

この記事もどうするかまたちょっと検討中です。引用した実際の言及は消して、集計だけ置いておくことにしようか、どうしようか。

発端

この4冊で、日本SFをものすごい勢いで吸収できます。 pic.twitter.com/vo43lOQpj7

— 溝口力丸 (@marumizog) 2020年6月29日

『2010年代SF傑作選』『日本SFの臨界点』の表紙とオビを取り上げたツイートに引用リツイートされるかたちでなされた、こんなツイートによってオタクたちがやいのやいのやってました。

なんでSF小説とかアンソロの表紙って漫画・アニメ絵の女の子ばっかなの?恥ずかしくて持ち歩けないんだけど。自らターゲット狭めてマーケット小さくしてる気がする

上が引用リツイートで、そしてこうつづけられました。(後段で「そうかなぁ?」と異論がある部分について、太字・文字色変えをしました)

(7/12 全文引用してたけど自分のイヤミな性格がいやになってきたので、削除し要約をのせます)

・毎度女の子の立ち絵か顔のアップの表紙ではないか?(いくつかの表紙を例示として添付した画像付きツイート)

・この表紙の単調さは、想像力の限界を広げるジャンルとして皮肉にもおもえる。

・理想は文庫版『ハーモニー』のように2パターン用意されているもの(でもそれはコストなど色々大変だろうから、できないのもわかる)

・表紙を二次元の女の子がかざる戦略がなされるのは、他のさまざまな広告とおなじく、顔や露出した肌に反応しやすい人間という生物の性質に適した戦略で、売れるだろうことはわかる。

批判されたかたの意見のぼくによる要約

{ぼく個人の印象を言わせてもらえば、全体の口調としてはそんなこともないんですが、ところどころ、ご本人もnote記事で直接引用された「恥ずかしくて持ち歩けない」のような感じで、ひとによっては「う゛っ」となる(=保身表現。実際にはぼくは「う゛?(#^ω^)ピキピキ」となる)強い表現がいくつかあった}

挙げられた作品(画像)は、早川書房からでている『ハーモニー』のほか、『なめらかな世界と、その敵』、文庫版『ニルヤの島』文庫版『最後にして最初のアイドル』『トランスヒューマンガンマ線バースト童話集』『ツインスター・サイクロン・ランナウェイ』。東京創元社からでている『スタートボタンを押してください ゲームSF傑作選』でした。

批判ツイートを読んだぼくの感想

・個人的には「そこまで言われるほどなのか……」と疑問におもったし、正直反発を覚えました。

→「引用リツイートしたツイート元を遡れば同日内で"女の子"でも"漫画絵"でもない表紙のSFが発刊される旨のツイートも覗けますが、そこは無視して"女の子の絵ばっかり"と腐すのはひどくないか?」とか。

もう明後日、まずはこの装幀(光る)を手にとって眺めるだけでもいいので書店さんで探してみてください。 https://t.co/ffe901dsAJ

— 溝口力丸 (@marumizog) 2020年6月30日

→基準がだいぶ厳しいように思われた。

→このかたもここまで鬱憤をためつづけたのだろうから仕方ない。

・言われて改めて見て、『スタートボタンを押してください』は悪い表紙だと思いました。くだんのかたの指摘された点かは分かりませんが……。なんでパンチラさせてるんだろう? 難色しめされたかたに対して、どう返せばよいかぼくには分かりません。

矛先のSFアンソロ4冊の表紙は、男女どちらとも取れるキャラがオーダーされた

・『2010年代SF傑作選』、『日本SFの臨界点』に付された苦言(女の子の絵だという解釈)は、けっこうな人数がうなづくものでした。

→くだんのツイートへ反発を示したオタクでさえ、そこについて突っ込むひとはそんな見かけなかった。

・ただし、受け手の印象に反して送り手(本の編集者)のオーダーは「性別を特定しない絵を」、というものでした。

すでに記憶が朧げですが表紙はここで書かれているようにお願いした記憶があります

— 溝口力丸 (@marumizog) 2020年2月17日

2010年代のSF総まとめ ベテラン編!――大森望,伴名練編『2010年代SF傑作選1』 - 汗牛未充棟 https://t.co/YOBZXjcgAw

このアンソロジー、まず注目していただきたいのはこの表紙のイラストです。大量の本を背景に読書中のこの人物。さて、あなたはこの人物が少年に見えますか、少女に見えますか。

(略)

ここであえて百合SFの流れに乗らずに、男女どちらともとれるようにしたことが、ジェンダーに基づく規範からの自由を求める10年代後半のモードを表しているような気がします。

汗牛未充棟、『2010年代のSF総まとめ ベテラン編!――大森望,伴名練編『2010年代SF傑作選1』』より(略は引用者による)

・可能性を感じさせる子供の絵(性別指定なし、再録短篇集だけど新しさを前面に出したいため)

— 溝口力丸 (@marumizog) 2020年6月27日

・『なめらかな世界と、その敵』のイメージと繋げたい

・2冊重なりつつ、ワンポイントで[恋愛][怪奇]テーマを表現してほしい。色のイメージは白+赤(恋+血の色)

…といったお話から最高の絵が完成。 pic.twitter.com/yrp5ApnjyG

(どちらも批判ツイートがなされた6月29日より前になされたツイートであり、批判を受けての言い訳ではありません)

(この件に反応された深緑野分先生は、『2010年代SF傑作選』とイラストレーターをおなじくする自身のデビュー作の単行本『オーブランの少女』表紙について感謝をのべつつ、早川の編集者・溝口氏の対応を批判していましたが、そもそも氏が評価する「大変可愛らしい素敵な少女絵」とは、ハナから性別からして異なる表紙というわけですね)

→直近で引用したとおり、オーダー意図どおりに受け取れた読者も存在する一方で……。

→くりかえしになるけど、オーダーはそうでも大半の受け手はとてもそう受け取ってないというのもまた、事実らしい。

→批判に反発している自分としても「これでオーダーどおり中性的だと見えるほうがニッチに先鋭化されすぎてるのでは?」というふりかえりは必要に思えます。

→ぼく個人としても、言われれば「あっほんとだ!」と思える程度に中性的なデザインだと思いました。

ちなみに『日本SFの臨界点』は前情報なしに見たら、『恋愛篇』は(中性的な)男の子、『怪奇篇』は女の子と思ったことでしょう。{編者である伴名練氏はじしんの小説で、主人公の性別が男女どちらとも取れるよう心がけた作品を書いてもいて(ぼくはこれは試みが成功したとは言い難いと思いますが)、『2010年代SF傑作選』の表紙も知っていたので、「今回も中性的なデザインにしたんだな」としか思わなかったです。←そう思えるのはもちろん内輪の理屈。知らないひとが見てどう思うかが論点}

Q.これらの漫画(アニメ化もされた人気作)の表紙に描かれたキャラのうち男女の比率は?(A.男2、明るい髪のほうが男で暗い髪のほうが女、性別なし4)

Q.これらの漫画(アニメ化もされた人気作)の表紙に描かれたキャラのうち男女の比率は?(A.男2、明るい髪のほうが男で暗い髪のほうが女、性別なし4)

→ぼくは真鍋博氏や和田誠氏のよさが分かるまで長いことかかったので、中学生時代のぼくは新潮文庫の星新一の表紙と挿絵をクソださいものとして読みました。みなさんはどう読みましたか?

www.shinchosha.co.jp →後述するとおり、中学生のぼくが見ても31歳のぼくが見ても世界一よいと思っただろうし思う『V.』も新潮社さんの本。

2010~20年に出た早川・東京創元社刊SFアンソロジーの、女子(に見えるキャラ)がメインの絵は25%くらい(※だけど人が描かれた表紙だけ見ると、圧倒的に若い女率高い)

・SFの表紙が漫画絵や女の子の絵ばかりかどうかは、個人的には疑問があります。

⇒槍玉に上がった2010~20年のSFアンソロジー60点(早川35+東京創元25点)を見た結果(できる限り多く見積もりましたが)、表紙が漫画的な絵柄は19点(31.6%)、女の子の絵のものは15点(25%)でした。

→百合推ししている早川でさえ漫画率3割台/女子率同程度。

→3割2割ありゃ充分だという評価はもちろんあるでしょう。

{→(7/6追記)数え直して23.8%から25%になったことで、ぼくはけっこう印象かわりました。1.2%の微増ですけど、「5本に1本ちょっと」と「4本に1本」との違いは個人的に大きいです}

→ぼく個人は3割で「ばっかり」「判を押したように同じ」「馬鹿の一つ覚え」と言われるのは棘があると思う。

→思うし、さらには――これはゲーマーゲートやサッドパピーズ的な考えで、みにくいルサンチマン・悪しき邪推だとわかっていますが――数クリックすりゃ例外なんていくらでもあるとわかるものについて(というか、画像付きツイートだったんで、その画像を拾うさい反例となるSFの表紙も見えてたと考えるのが自然に思えますが)、予防線も張らずに強い言葉をつかえるのは、対象に対して「いくらでも馬鹿にしていい」と思ってるんじゃないか? といういらだちを止められません。

→個人の本まで数えるのは出版数がおおすぎて挫折しました。

(とはいえ下記のように、ここ数年にでた同じ作家の本や作品でも、表紙は萌え絵・女の子の絵一辺倒ではないこと、そして小川一水さんの新装復刊のように、他社で初出した本が早川からさいきん出し直されたバージョンで肌色面積が減ったどころかそもそも女の子が表紙から消えた例もあることは確かめられました)

⇒※(7/11追記)だけどもだけど。多く見て18点ある、人型キャラが表紙にいる漫画的な絵柄の本のなかで、女子(に見えるキャラ)がいるのは16点(88.8%)・男性キャラのみがいるのは少なく見て1点(5.5%)で、これはたしかに「ばっかり」でした。

→表紙に苦言を呈された方がそういう印象をいだかれた一因は、こういったところにもあったのかもしれません。(ぼくの考え不足でした……)

→記事を読んでくれたかたからご指摘いただけて気づけました。たしかに重要な観点です、ありがとうございました。

批判された本とおなじ作家・アンソロの別作では、女子以外が表紙のものも多い

・そもそも批判点・主張がよくわからない点。例外はけっこうあるんじゃないでしょうか?

⇒批判として挙がった作品のうち『最後にして最初のアイドル』は、そもそも電子書籍単独版(宇宙がメイン。絵の下方にちいさくアイドルのシルエット)と短編集版(矢澤にこ似の美少女がデカデカひとり)とで絵柄がことなる折衷表紙でした。

さらに、電子書籍版刊行後は萌え要素のない表紙『伊藤計劃トリビュート2』に収録されました。

伊藤計劃というのはなんか「世界文学的にすごいやつを書いた」と文学のえらいひとから評価されたすごい作家で、どのくらいすごいかというと、伊藤氏の作品にオタクなパロディとかが色々あるよね~なんて言おうものなら「ゼロ年代から出てくるな」とえらいひとから怒られるくらいすごい。文学にうといけどぼくも大好きです。まじめに書くとこんな感じに好きです。

そんなかれをトリビュートする作品集に収録されたのですから、オタク以外のひとへの周知はそれなりに済んでいたわけです。更なる一手として『ラブライブ!』二次創作として出発した『最後にして最初のアイドル』を楽しんでくれるだろうオタク層へ訴えかける表紙にした……というのが今作のとられた販売戦略なんじゃないでしょうか。

⇒批判として挙がった作品のうち『トランスヒューマンガンマ線バースト童話集』(18年刊)を書いた、三方行成氏の次の刊行作『流れよわが涙、と孔明は言った』(19年刊)の表紙は髭面の孔明らしい孔明と(かれと点対称に頭を地に向けて立つ)謎の女のツーショットに、周囲に折り紙や車相手にセックスしているドラゴンがちりばめられたもの。

→「毎度毎度女の子の立ち絵か顔のアップ」「『ハーモニー』辺りからずっと馬鹿の一つ覚え」という批判どおりならこの差は一体なんでしょう?

→(7/6追記)別件でのお話なんですが自分のこの見解にも当てはまるなと思ったツイート。「そりゃ女ばっかりじゃないかも知らんが、これはこれで別の問題がありませんか……?」というかたももちろんいらっしゃると思います。

⇒批判として挙がった作品のうち『ツインスター・サイクロン・ランナウェイ』を書いた小川一水氏の早川書房での直近の出版作(19年7~8月刊)は『疾走! 千マイル急行』『群青神殿』『ハイウイング・ストロール』で、これは別の出版社から出ていたものの新装復刊でした。

『千マイル急行』は機関車とおなじ比率で登場人物が占める(そのうち一人は金髪美少女)の漫画絵によるソノラマノベルズ版の表紙から機関車と鳥だけに、『群青神殿』は水着美女が画面左半分を占める朝日ノベルズ版から一転、ハヤカワ文庫JA版では潜水艇と巨大水棲物に、『ハイウイング・ストロール』では巨乳美女と少年(主人公)が並び立ち周囲に飛行機等々がちりばめられたソノラマ文庫版から一転、ハヤカワ文庫JA版ではプロペラ飛行機と巨大飛行生物の表紙にあらためられました。3作計4冊の表紙に女の子はひとりっこひとりでてきません。

→「毎度毎度女の子の立ち絵か顔のアップ」「『ハーモニー』辺りからずっと馬鹿の一つ覚え」という批判どおりならこの差は一体なんでしょう?

→批判がただしいのなら、肌色面積が増えるはず……。

→ただ、ぼくの認識も信者の贔屓目が入ってる可能性は大きいです。ぼくの目から見ても「早川で出し直しされた結果、肉感的なビジュアルになったな」と思うものはあります。野尻抱介『ロケットガール』は、富士見ファンタジア文庫版からでた06年~新装版のむっちりむうにい氏によるもの(2バージョンあり、95年~初出時は山内則康氏が手がけた。06年~の新装版でむっちりむうにい氏が手がけた)がいちばん手に取りやすい表紙なのではないでしょうか。体のラインがぴっちり出たものが13年~の早川版。そもそも小説の描写がそうだ、そしてそれを考えると早川版のほうが原作に忠実なのでは? というのはあります。

表紙の少女がどうして「レオタードみたいなやつ」(というかそれ以上にピッチリしたもの)を着てるのか? 従来の宇宙服ってじつは内部の空気の膨張によって風船みたいにぱんぱんに膨らんで、関節も曲がらない構造です(だから腕とかに鏡がついてたりする)。その問題への解決として、空気を入れるのはヘルメットだけにして、それ以外は肌に密着させてしまう服をつくった……というのが『ロケットガール』のコレなんですね。宇宙服作成のため全身の石膏をとったりなんだりすることになります(が、べつにそのシーンで嬌声あげるようなエロはないです)。

そういや,「ロケットガール」は,富士見ファンタジア文庫から早川文庫に変わって,表紙がオッサン向けになったなぁ,と思い出した. https://t.co/Lqc0Juw7FM pic.twitter.com/6y1H5NIzQE

— Kunihiko Imai 🍉 (@JR0BAK) 2020年6月12日

⇒『ニルヤの島』についてはわれわれ萌え豚の餌と言わざるをえません。

→かわいいけどこわかった単行本版から萌えに寄せられた。

→ただし好意的に見れば、萌えに寄せたうえで足元に血痕とおぼしき残骸を散らばらせるなど、萌えを釣り餌にした表現ととれる。(これがだめならブロンツィーノ『愛の寓意』の立場は……?)

→ただし柴田勝家氏の作品についても、リアルな画調の男を表紙にした『雲南省スー族におけるVR技術の使用例』が電子書籍で出ています。

星雲賞受賞作「雲南省スー族におけるVR技術の使用例」電子版配信中!|Hayakawa Books & Magazines(β) https://t.co/Gwzw78MTa3

— 溝口力丸 (@marumizog) 2018年10月17日

・『スタートボタンを押してください』にかんしては悪い表紙だと思いました(パンチラしてるから)が、同年に出たおなじ出版社のアンソロジーを見てみると、そのほかに2冊、女の子がいない非漫画の表紙のもの、女の子が出てこそいるけどパンチラしていないものが出ていることがたしかめられます。{後者はカシワイ氏の筆によるもので、ただし漫画も連載されているかたなので、漫画絵は漫画絵でしょうか。(ただこれがだめなら、別のイラストレーター・漫画家さんの表紙ですが、岩波少年文庫の『ベルリン1945』とかもダメなのかなぁとか疑問があります。むこうは赤子をあやす金髪少女もいますしね)}

『日本SFの臨界点』表紙絵は実はSFアンソロの新機軸

→そうして振り返ったとき、問題視された2020年の早川から出た(出る)アンソロジーは、2作4冊とも3作5冊のうち4冊が漫画・アニメ系のイラストであるということで、漫画絵・アニメ絵・かわいいキャラがバンと出た表紙がだめな人にとどくものがほぼないかもしれません。それはそう。

→ぎゃくに言えば、ここ10年のアンソロジーでかわいいキャラがバンと大写しにされた表紙はこれから出る『日本SFの臨界点』以外に実はない。作家個人に興味ない、SFの良いところをまず味わいたいと思う初心者で萌え系がすきなひとにリーチする道はこれまでなかった、と言えるかも。(詭弁?)

→このくらい顔がでかでかと表紙をかざったSFアンソロジーは河出書房新社から00年に出た*6ネズミくらいしかない気がする。

→『20世紀SF5』も少女一人立ち表紙だが、いわゆる萌え絵ではない。

→(追記)後述集計表のとおり2020年に早川から出た(出る)アンソロジーは3作 でした。

『月の光 現代中国SFアンソロジー』のような方向に素敵な表紙のアンソロジーも出ています。漫画絵や女の子が表紙の本がだめなひとにもオススメできそうです。

(2022/04/20追記;そういった観点からすると、短編集『なめらかな世界と、その敵』は単行本版と文庫版で表紙イラストがおなじ漫画絵の顔のアップで、届ける層が狭い)

伴名練『なめらかな世界と、その敵』

— 早川書房公式 (@Hayakawashobo) 2022年4月20日

2020年代を担うSF作家の代表作

並行世界を行き来する少女たちの1度きりの青春を描いた表題作など、ベストSF2019[国内篇]1位に輝いた傑作集がついに文庫化 pic.twitter.com/pkkolDtIn4

さてこの記事をアップした当初では、「単行本と文庫版、旧版とで、画調やコンセプトを違えたものが結構多い」という事実から「ことなる層へアプローチをかけているのでは?」というお話をしてきましたが、2022年4月20日にでた文庫版『なめらかな世界と、その敵』表紙イラストは、単行本版の再利用なので、萌え系イラストがダメなひとへ届けるようなアプローチがなされていません。

ぼくとしては、キャラだけでなく世界描写も魅力的な作品集だと思いますし。劇中のとある描写について、昨今の情勢を鑑みてどこをどう改稿したか理由を説明した文庫版あとがきで、劇中でサラリと挙げた一事物にどのようなサブテクストが込められているか窺えたりもする。

キャラ以外の部分へフォーカスした表紙も合うはずから、この舵取りには否定的です。

この表紙をひらいたさきにたとえば収録作「ゼロ年代の臨界点」の劇中資料から匂いたつ、創作欲や社会へコミットする熱意、千里眼事件に代表されるうろんな山師的なノリなどを酸いも甘いも噛み分けた明治らしさが。あるいは秋の空もナノマシンが満ちて温暖で、地にはクローン赤ちゃんが整然と行進する「シンギュラリティ・ソヴィエト」改変歴史世界ソヴィエトの景観が。もしくは「美亜羽へ贈る拳銃」の分子ガストロノミー料理などなども登場する「いま・ここ」よりちょっと先の未来……などなどが待っていると察せられるか? って言ったら、そんなの土台無理なお話で、そこをとても惜しく思います。

他方で、「ハードカバーは高くてちょっと手が出せない」という声もちらほら聞きました。そうしたかたがたが、

「あっ、まえに気になってたあの本、文庫になったんだ」

と気づいてもらうには、表紙を変えないことが一番わかりやすい方法なのだろうと思いもします。むずかしいですね……。

(もしそういう意図だったとしても、せめてイラストレーターは変えずに別趣向の絵を再発注するとか、なにかほかに手はなかったのかな……。ぼくとしてはやっぱり惜しく思いますね)

第三者の反響を受けて

なるほどと思ったもの

・他SFオタクからの見解としては、橋本輝幸さんの意見にうなづきました。谷林守さんの意見もまたなるほどと思わされました。

→うなづきはするけど、「ちがうと思ったり感じたりしたことについてちがうと言っちゃいけないのか?」、「そもそも発端が決めつけなのではないか?」*7という風な思いはぬぐえません。

かように攻撃的な記事を書いたとおり、ぼくは攻撃的になるひと(というか「的」ではなく、ダイレクトアタックしているひとも結構いましたが……)のきもちがよく分かる、というかその一員です。

じぶんの自制心のなさ・狭量さと向き合わなければならないなぁと思いました。

<RT この意見への反発が攻撃的なものばかりで気分が下がりました。話者の年齢や性別を決めつけている人もいるのも嫌です。

— T. Hashimoto (@biotit) 2020年6月30日

ここからいろいろつづくのでクリックしてください。海外のひとともさまざま交流を持っているかたらしい、「海外読者から見た作品受容」といったお話も聞けて興味深かったです。

ピンチョン全小説の表紙のすばらしさ

当たり前すぎてみんな言及しないことって世の中には存在していて、その意味でやっぱり〈トマス・ピンチョン全小説〉シリーズの表紙の格好良さはちゃんと言及しないといけないのではと改めて思った。すごいんですって。https://t.co/eu0akCFeBm

— Mamoru Tanibayashi (@notfromSakhalin) 2020年6月30日

たしかにピンチョンの表紙はすごく良いよなぁと思いました。

ぼくは『V.(上)』に一目惚れしましたね。本だろう紙片が無数に折り束ねられてVの字になっている。『V.』も上下巻700ページ超にぎっしり文字が詰め込まれた大著ですが、ピンチョンという作家のイメージは、ぼくにとってこの表紙とわかちがたく結びついています。

こういう表紙は、早川でも創元でも見かけません。

というかそもそもほかのさまざまな出版社でも見ない。

なるほどと思ったけどタイトルに問題があると思ったもの(自分が事実じゃないと思ってることを題名にするな)

バズってたこの文章も、内容自体はぼくと重なるところが多いのでとくに言うことはないし、このかたのより寄り添った姿勢はみならうべきだと思ったんですけど、タイトルがいやですね。

文中で"事実認識としては適当ではない。"と明言されているのに、世に出回る情報としては、「SF小説の表紙はなぜキャラ絵ばかりなのか問題について」が一番おおくなる。その結果として「SF小説の表紙はキャラ絵ばかり」という印象をこのトピックに興味ある(けど実態を知らない)ひとが抱くだろうからです。

ただ、主観的で不正確な感覚でも、その感覚が広範に共有されていればシーンに対する認識としては強度を持つ

その不正確な感覚が共有される一端をになっているのは、ほかならぬこの記事(タイトル)なんですよ。

早川書房刊(ハヤカワ文庫NF)、ダニエル・カーネマン著『ファスト&スロー(上)』「第5章 認知容易性――慣れ親しんだものが好き」をひらいてみましょう。

カーネマンは、ラリー・ジャコビー(Larry L. Jacoby)らの実験『一夜にして有名人になる(Becoming Famous Overnight: Limits on the Ability to Avoid Unconscious Influences of the Past)』や、Ian Beggらの実験『On Believing What We Remember,』などを論拠に、認知容易なものが(たとえ事実と異なっていても)信頼できると感じやすいことを論じます。

たとえば知人でもなければ二流の有名人でさえない初めて聞いた名前であっても一度聞いてさえしまえば、後日たくさんの人名リストから「有名人をピックアップしろ」と指示を出されたとき、その名前を選ぶ可能性が高い。

「鶏の体温」という表現を繰り返し示されたひとは、「鶏の体温は四四度である(もっともらしい数字なら何でもよい)」という文章が出てきたときに、正しいと判断しやすい……といった具合です。

注意すべき点として『ファスト&スロー』は、のちに追試の結果「再現性がない」と出た知見も論拠につかわれているそうです。上の事例も正しいかはぼくは追えてません。{きちんと確かめてないけど、5章ら辺で言われるいくつか(サブリミナル効果とか)についてはチャブリス&シモンズ『錯覚の科学』で否定されたものもある気がします}

とはいえ、体感的にはそれなりに正しそうだという印象をもちますよね。この文章を読んだあなたは「おっそうなんだな」と思いませんでしたか?

そういう事態が、こんかい野次馬した記事タイトルにも起こっているのではないかとぼくは危惧しています。

(7/4追記)

……とかドヤっておいて大変お恥ずかしいことに、肝心なアンソロをふくめた数え漏らしと比率について考え不足がありました。 重ね重ね申し訳ありません。

ムカついたもの

・ぼくよりもはるかに知識もありSFも好きだろうひとびとが、過去にでた漫画表紙SFをツイート内で納められる程度に挙げて大喜利をしたり「カバーをつければいいだろ」など冷笑していたので、ひじょうにムカつきました。

⇒2、3挙げられたくらいじゃ、それが代表例なのか例外なのか門外漢にはわかりませんよ。

→「わたしはこう感じてます」に、「おれはそう感じてないけど?」と個人の印象を言われても平行線をたどるだけではないでしょうか。

⇒ぼくも何度かこういう話題を見ているし(そして毎度全方位からおとしめられる『コラプシウム』……)、くわしいかたがたからすれば風物詩みたいなものなのかもしれないけど、だったらなおさら、「よくいただく御意見はああですが、実態としてはこんな感じです」というようなFAQができていたって良くないですか? なんで無いんですか?

⇒ぼくが大喜利と思ったものも、その人にとっては真面目に応えた結果かもしれません。そうであればすみません。

逆にぼくのこの記事のほうこそ冷笑や茶化しや過度に攻撃的でよろしくないと思えるひともいるでしょう。それはぼくが発端のツイートに反発を覚えていたり、筋違いだろうルサンチマンもかかえていたりするせいで、文章からそういうクサさがにじんでしまったものと思います。重ね重ねすみません。

アンソロを眺めて気づいたこと

アニメ漫画タイアップのSFアンソロの、非漫画率・萌え絵のなさ

・アンソロジーを眺めて面白かったのは、アニメ漫画の名を冠した小説アンソロジーの非漫画率。萌え絵はひとつもないこと。(原作絵だろう『BLAME!アンソロ』をのぞいて)いわゆるアニメキャラ好きを"アニメとは違う世界"へ連れて行こうとする導線が見えます。

{この言い方はこの言い方でどうよというアレではありますが。『エマ』『乙嫁語り』に『大砲とスタンプ』に『宝石の国』に『少女終末旅行』に『CLOTH ROAD』に……キャラ(の見た目)がかわいいうえに舞台/背景/世界が魅力的なアニメ漫画なんていくらでもある}

そもそも漫画絵・女子キャライラスト以外は最良ですか?

早川SFアンソロで「文字だけ表紙」は女子絵より多い

・アンソロジーを眺めて面白かったことその②、無地の背景にタイトルや掲載作家などだけを記した「文字だけ」表紙が、早川書房は35点中10点(28.5%)あったこと。

『伊藤計劃トリビュート1・2』のように、だからといってバイアスなしに作品にのぞめるわけではなく、なにがしかの文脈を帯びることはもちろんありますが、ぼくはこれが気になりました。

名前だけ見てワクワクしたり手を伸ばしたりするのは、そのひとをすでに知ってる(ジャンル)ファンだけじゃないかなぁ?

(講談社文芸文庫もそうなんですけど、これはこれでどうかなぁと思う)

→上の話題にもちょっと重なってきますが、漫画・アニメ絵じゃなければ射程が広がるのか? ということに疑問があります。

たとえばチャーリー・ヒューマン氏による『鋼鉄の黙示録』。

海外でいろいろでたうちには漫画絵の表紙もありますが、東京創元社からでている日本版表紙より素敵だとぼくは思います。部屋にかざりたい。

→角田光代著『愛がなんだ』という文庫本について。

落ち葉がまだら模様をえがく芝生と、ピンぼけした黒い服のひとをうつした、どちらかというとクールなすてきな表紙ですね。センスがいい。

でも書店に平積みされた状態がどんなものだったかというと……。

ちなみにこのタイプの表紙を採用した早川のSFはこんなかんじ。

早川書房より早瀬耕の『プラネタリウムの外側』が届きました。仮想現実と現実を交互に描いた連作集で、あの幻の名作『グリフォンズ・ガーデン』の後日譚となります。自分が解説を書きましたので、よかったら手に取ってみてください。『未必のマクベス』が気に入った方は、ぜひ読んだ方がいいですよ。 pic.twitter.com/zYu9Tf9Vxx

— 渡辺英樹 (@gonza63) 2018年3月19日

#グリフォンズガーデン

— 正和堂書店 (@SeiwadoBooks) 2018年4月29日

東京の大学院で修士課程を終えたぼくは、就職のため、恋人の由美子とともに札幌の街を訪れた。勤務先の知能工学研究所は、グリフォンの石像が見守る深い森の中にあり、グリフォンズ・ガーデンと呼ばれていた。#ハヤカワ文庫 #早瀬耕 #早川書房 pic.twitter.com/fkMZz82Q54

好きなアンソロジーの表紙に実業之日本社文庫から出ている『エール!』というシリーズがあります。寄稿された作家さん曰く「働く女性」をモチーフにした本ですが、3巻とも表紙に女性の姿はありません。

説明文も大きな第一文は「笑って泣いて元気になれる、お仕事小説アンソロジー」。○○女子やら○○ガールやら何やらとかわいらしさで野郎を釣る昨今のなか、とても好感のもてる表紙です。「F1層は恋愛ドラマ」みたいな固定観念とはちがう世界が待っていそうだ。

では、書店で平積みにされた状態がどんなものだったかというと……。

ぼくも持ち歩くには困る本の表紙は正直あります

この項には第三者への陰口を記していました。その論点には見当ちがいもありましたし、それでなくても当人の耳に入らないところでの行動なので無視されても罵られてもおかしくないところへ、丁寧な回答をいただけました。関係者のみなさま、ご迷惑おかけしました。

(7/9追記)本をめくってください、無理にとは言いませんが……;表紙の世界とその下の異同について

『スタートボタンを押してください』の表紙の、イラスト単体のクオリティは、初稿から書いてることの繰り返しになりますが「やっぱりプロの絵はすごいなと思いますし、(素人の自分の絵と比べて)はるかに構図が優れているし、想像力を刺激されます」という感じです。ぼくが『スタートボタンを~』を手に取ったのは、収録作家・桜坂洋氏のファンだからですが、それがなくたって目を惹かれたにちがいない、すてきな表紙ですよね。

『GRAVITY DAZE』シリーズのコンセプト・アーティストとしても知られるイラストレーターの緒賀岳志氏は毎度すばらしいお仕事をなさっています。

『GRAVITY DAZE』シリーズのコンセプト・アーティストとしても知られるイラストレーターの緒賀岳志氏は毎度すばらしいお仕事をなさっています。

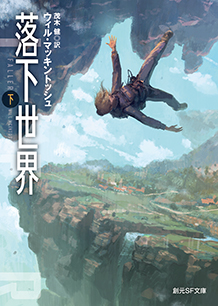

『霧に橋を架ける』、『月の山脈と世界の終わり(下)』、『レッド・ライジング 火星の簒奪者』、『落下世界』……東京創元社や早川のSF棚で「こんな世界が広がってるのか!」と胸のときめく本をひらいて表紙の描き手がだれか確認してみてください、そのうち一作はかならず緒賀岳志の4文字がきっと出てきます。

さて一言にパンツと言っても千差万別、世の中には細田版『時をかける少女』などのなぜか見えないパンツから、なぜかいつも見えているために見えてないとむしろ違和感さえあるワカメちゃんパンツ、その素朴さを久米田康治氏がイジリにイジった前期万乗パンツ、その凝りようを久米田康治氏がやっぱりイジりにイジった後期万乗パンツ、だれもが頬を赤らめる入念な描き込みようの桂正和パンツ、女性タレントさんが始球式で運動神経を発揮した直後にかかれたスポーツ紙を読んだ不純なひとの脳内にだけ現れる不在のパンツなどなどさまざまあって、FANZAで常日ごろ研究をしているぼくからすれば『スタートボタンを~』のパンチラは欲情を煽るものではないととらえてしまう代物です。

ただ、一般にパンツは見せびらかすものでもなければ、覗いてよいものでもないんじゃないでしょうか。

現代においては先述ワカメちゃんパンツも「やはりちょっと考えてみれば、それが尋常でないことは確かなはず」「見るたびいつも、恥ずかしくないの!? と思ってました」と疑問の声があがる表現となり、Gooやexciteニュースなど複数のメディアから「『サザエさん』連載の"当時"の人々の"ふつう"の感覚はこうだったんだ」と解説・推察する記事が出るようになりました。

「キモい」というのは正確ではありませんでした。

「ひとさまから"キモい"とか"TPO的にどうですか?"とか言われたときに、ぼくにはどうディフェンスすればよいか分からない」

という言葉こそ、ぼくが本当に言いたかった表現でしょう。

{他方で、

「だれだって違法な無修正エロ動画にたどりつくことができるし、そうでなくても、公で大手を振ってるネットの広告やTVCM、TV番組本編を見てみれば、『スタートボタンを~』表紙のパンチラよりはるかに煽情的なものなどいくらでもある世の中です。(たぶんこの無料プランでつかってるblogの端々にもそういう広告がはさまれていることでしょう) なぜ本の表紙だけ気にしなければならないんですか?」

と言われても、「う~~んたしかに~」と言葉につまってしまって、どうディフェンスすればよいか分からなくなります。

じっさいこうした理屈を、削除した項でこねました。「キモい」や連発した「パンチラ否定」は、ぼく基準でもっと直接的な性表現だと感じる(球体関節人形ですが、乳首も局部もしっかり見えている)本の表紙について、今回の表紙を(別の観点から)問題視しているうえに・優れた倫理観をもつかたが、何の警告なしに宣伝をしていることを取り上げ、「もっと扱いにこまる表紙はあるじゃん!」とツッコミをしておわる……というのが、当初のこの記事の〆めかたでした。

でもこれって、あの表紙について尻込みしているひとの苦言を封じる手立てにはなるかもしれないけど、本を手に取ってもらう道ではありませんよね……}

たとえば記事中で「一見いちばん卑猥ですが、原作に一番忠実なのかもしれないのですよ」という旨で取り上げた『ロケットガール』早川版表紙のスーツ描写のようには、あるいは、「公序良俗には反しているが、そうすることでしか描けない凄味があるのですよ」と過去の日記でぼくが語った心の映画『ジョアン・ド・デウス』シリーズでえがかれる風呂の残り湯愛飲&陰毛図鑑&牢越しに陰毛をもらうことを懇願するシーンのようには、あの表紙にえがかれた女子高生のパンチラについて言えることがないんです。正直。

もしあの本の表紙に描かれたのが、スパイダーマンのパンツを履いた少年時代の『レディ・プレイヤー・ワン』原作者アーネスト・クラインだったら、ぼくはちがう言葉をいえたことでしょう。うっすら汗をかいた小麦色の肌に四筋のひっかき傷をのこした、ブロンドまじりの茶色の髪の、赤い唇と白い歯が印象的な若い女性であっても。猫耳ヘッドバイザーでゲームをプレイするノーパンタンクトップの猫目の35歳女性であってさえも。

寝ている子供が起きないようムービーシーンの罵声を適宜ミュートしつつ、グズってないかリモート監視をチラ見しながら、夫の戦争FPSをお昼にやる女性が描かれていても……とぼくが言うとき、どちらの側のひとからも鼻白らまれそうだというのは想像がつきます。「若い女性以外のさまざまな人物が表紙をかざったってよさそうだ、と云う人間の提言が、どんな立派なものかと思ったら……随分すばらしいですね」と。でも、言えます。

だってそれはぜんぶ『スタートボタンを押してください』に出てくるものですから。

そして、それぞれの文筆でどのような機能を発揮しているか、その愛らしさや美しさ、凄味、温かさについて語れるものですから。

あるいは『なめらかな世界と、その敵』や、『2010年代SF傑作選 1』。

あれについて「萌え系のイラストはちょっと……」と難色をしめされたかたに対しても、ぼくは「むしろ、」と声をかけられるでしょう。

「むしろあなたこそ、より一層楽しめる部分があるかもしれません!」と。

内容に触れてしまって興をそぐかもしれませんし、「あなたに言われたところでさぁ……」と逆にネガキャンになってしまいかねませんが、それでも言わせてください。

表紙にひいたあなたこそむしろ、ぼくより一層楽しめる部分があるかも!;『なめらかな世界と、その敵』や『2010年代SF傑作選』作品紹介

『なめらかな世界と、その敵』のなかには、「この表紙きれいで良いじゃん?」と思ったひとが、ハッとじぶんを見つめ、襟元をただしたくなるような、価値観をゆさぶられるようなことが主幹となった物語があります。

『なめらかな世界と、その敵』のなかの一作『ひかりより速く、ゆるやかに』には特に、「美少女のイラストはちょっと……」と表紙に難色をしめされたかたが、「よくぞ言ってくれました!」「この世界にはわたしがちゃんといる!」と快哉をあげてくれるんじゃないかと思われるような、そういう人物や展開がえがかれています。

どのような展開が具体的にあるのか? 完全にネタバレした記事なんですけど、どなたかが書いた『この世界の中で、この世界を超えて――伴名練とSF的想像力の帰趨』という評がこの部分についてくわしいですし、ぼくはぼくでその部分について先述評を参考にしながら、劇中で言及のある先行作9作をその作品の美点をどう汲んでいて、どうちがうのかについて――オビやメジャーなメディアの書評で喧伝された『なめらかな世界と、その敵』の「SF愛」。これが、どう盲目的な肯定でないかや現状追認でないかについて――自分の思ったことをこのブログで書いたことがありますが(『SFのロマンを剥ぐ;短編集『なめらかな世界と、その敵』感想』)……

……ぼくの文章は前者の評に輪をかけてネタバレしており、またこのトピックに適した話題ばかりをしているわけでもなく、未読のかたのために書いたものでは全くありません。

ネタバレを回避して言うと、たいへんふわふわしたアレになりますが。

良いところは良いし、悪いところは悪い、どちらも踏まえたうえで辿り着ける境地ってあるんじゃないか……という作品でした。

コンパクトに旨味だけを紹介できる頭があるのであれば、この記事がこんなに不細工になるわけも、リンク先の文章があんな長くなるわけもなく、力不足を痛感してます。

ぼくが思春期の全能感から「そうでもねぇなおれ!?」というのがさすがにわかってきた中高生のころに読んで、いたく感銘を受けたグレッグ・イーガン著『放浪者の軌道』。あれとおなじく、いまあの頃のぼくと同じ年頃のひとが読んだらきっと『なめ、敵』収録作『ひかりより速く、ゆるやかに』も心の一作になってくれそうだなぁなんて思います。

(いや、まぁ、この記事でその話を最初からできず、主張についてネタ的に混ぜっ返して〆めることしかできなかったぼくが言ったところで、ぜんぜん説得力かんじられないと思うんですけど……なにとぞ……)

『2010年代SF傑作選1』についても同様で――この記事を見に訪れてくれるかたがもうピーク時の1割以下になってしまうくらい(一日のアクセス数;7/4=1,498人 ⇒ 7/7=131人*8)話題の移り変わりがはげしいこの現代社会、それでもひとりでも多くのひとに話したいので、このブログで既に書いたことの繰り返しで行かせてもらいますが――たとえば今アンソロジーに収録された長谷敏司著『allo, toi, toi』は、雑誌掲載時に読んで以降、ことあるごとに今作で描かれた議論が頭をよぎる、ぼくにとって大事な作品です。

「allo(もしもし), allo(もしもし)」

人間のもっとも輝く季節――少女について想像していたチャップマンの耳元に、かわいらしい声が聞こえた。男性を知らない、まだ恋を知らない声だ。好きになってもらうよろこびと、褒めてもらうよろこびがまだ分離してない、本物の少女の声だった。

こんなところに、女の子がいるはずもない。顔を上げても、房内にいる人間は自分だけだ。

ここはグリーンヒル刑務所の独房。チャップマンは8歳の少女を強姦し四肢をバラバラに切断して殺した犯罪者だった。小児性愛者は囚人の中でも最下層民だ。独房の外ではチャップマンは誰とも目が合わないよう俯いて過ごし、もし話しかけられても口はぱくぱくとするだけで返事ができない。

周囲の囚人に殴られなくて済む独房のために手を挙げたが、これこそがその本当の恩恵なのだろうか。チャップマンが耳の裏の端子をこねくりまわした。端子の奥には脳内機器があり、そこには性犯罪者矯正用プログラムがインストールされている。チャップマンは新進プログラムの試験者だった。

「allo(もしもし), allo(もしもし)」

……という感じの、制御言語ITPで動く脳内機器にインストールできる、性犯罪者矯正用プログラムのテスターとなった小児性犯罪者チャップマンと、脳内に現れた女の子、そしてかれとプログラムの進捗を見る外部からきた「ふつう」の医者とのやり取りをえがいた作品です。

そうしてチャップマンの意識の混線した価値分別が解きほぐされていくさまはスリリングで、そこについての面白味は京大SF・幻想研ブログの読書会(レジュメ)記事が理解の百助になります。

『2010年代SF傑作選』表紙のイラストは、いわゆる萌え系とはことなるものだとぼくはおもっていますが、あのイラストだけでなくいわゆる萌え系の漫画もだいすきだし、それを否定するような発言を見かけるとムッとしてしまう(し、今回みたいに行動に出たりさえしてしまう)ぼくはチャップマンのかかえた問題について、「はたしてぼくはどうだろう……?」と内省してしまうような作品でした。

それだけでなく、チャップマンを下に置く刑務所の他囚人と、そしてチャップマンと対照的なふつうの家庭のふつうの常識人である医者のふるまいと、じぶんと見比べたりだとかも。

表紙がだめなひとでも、たぶんこのお医者さんと連れだつかたちで、物語を読み進めることができそうな気がします。

地の文が多めで(ITP越しや独房で黙考するなど、冷静な精神状態に置かれた・フィルタで濾された調子の)叙事的な文章がつらなって一見地味ですし、「"考えさせられました"って感想が連なる類いのムツカシイお話なのか?」と退くひとがでそうですね。

でも読んでみると一挙一動に対比や変奏があり、ときに各場面に強烈なコントラストを生みだしながら作劇が展開されていく、読み物としてすごい作品でもあります。

(たとえばチャップマンがテスターになった御褒美としてITPに仕込んでもらった脳内TV受信機能をつうじて「お菓子の宣伝で、ピンク色の長い舌を出した少女が、ポルノグラビアのように大きな飴に舌をはわせていた」*9さまに「けしからん、性的過ぎるっ」という具合に説教おじさんした次の場面では。

「ずいぶん楽しそうじゃねえか」と現実の刑務所で同室だった囚人がマウンティングのため暴力をふるう直前に、先輩囚人が自身の「唇を舌でなめた」*10さまが描かれたりします)

絵にも描けない凄まじさ;『スタートボタンを押してください』作品紹介

さて『スタートボタンを押してください』についてです。

ディフェンスの糸口がつかめない一端は、そもそも収録された13編に(うち一本は日本人作家による日本を舞台にした作品もふくまれますが)、日本の女子高生がひとりも出てこないという点があります。

「なるほど」と思ったのが、『2010年代SF傑作選』の表紙絵について寄せられた、

「表紙に女の子がえがかれることを問題視しているけど、あれは本を読むひとの図像であり、じつはあのキャラは客体ではなく、本を手に取るじぶんたち読者の象徴でもあるんじゃないか? もしそうだとしたら、それを否定することは、"本を読む女の子"という存在への否定につながるのではないだろうか?」

という旨のお話です。

『スタートボタンを押してください』にもそういったお話はできそうで、もしかするとTVゲームを遊んだことのある女性にとって入口となる効果も意識されたのかもしれません。

じっさいアンソロジーに収録された12作のうち7作は、女性を語り手・主人公に設定した作品であり、うち3作はティーンエイジャーの学生でした(『1アップ』、『サバイバル・ホラー』、『アンダのゲーム』)。

女子校生を主人公にしたお話もある――ただしそれは表紙でえがかれたような、青空を飛ぶような夢心地の美しい世界ではなくて、煉瓦壁のようにどっしりと勇ましい、別種の美しさをたずさえた姿です。

どっしりと世界に足をつけ生きるということ;『アンダのゲーム』

ライザはそのブーツを踏み鳴らした。ドン、ドンと二回、壇上を鳴らす。

「だれかいないのかい? ゲームの内でも外でも女子でいようって子は?」

東京創元社刊(創元SF文庫)、『スタートボタンを押してください ゲームSF傑作選』kindle版72%(位置No.3983中 2832)、コリィ・ドクトロウ著「アンダのゲーム」より

『アンダのゲーム』は、イギリスのエイダ・ラブレース総合制中等学校にかようゲーマーを主人公にした小説です。

変質者に目をつけられる危険を未然にふせぐため、オンラインゲームでは男性アバターをつかうよう両親から固く命じられていたアンダ。彼女はある日、運命的な出会いをはたします。

「やあ、ひよっ子たち。まるで野に咲く花がお日様を見上げるように、ピンクの顔を上むけて純真な顔を期待に輝かせているな。こっちまで心がぽかぽかしてくるぞ」

(略)

「わたしは勧誘者のライザだ。わたしは強い。マジで」

『スタートボタンを押してください』kindle版71%(位置No.3983中 2800)、コリイ・ドクトロウ著「アンダのゲーム」より

女性プロゲーマー・ライザは、講堂の壇上で、オーストラリア訛りでそう大見栄をきります。校長や先生でさえ笑いをこらえ、生徒たちも、主人公のアンダでさえも笑うなか、彼女だけは笑みをうかべず更にこう続けます。

「ゲームのなかではライザネーターとか、宇宙航路の女王とか、ファーレンハイト・クランの座長などと呼ばれている」

(略)

「それらの二つ名は、ファーレンハイト・クラン全体から頂戴した。全員の選挙でこの地位についた。選ばれた理由は戦闘力だ。(略)軍隊を率いれば敵の軍団を選任単位で復活ゲート送りにする。千人単位だ、ひよっ子たち。(略)大会での獲得賞金は四十万ポンド以上。毎日四時間から六時間近くプレイして、あとの時間は好きなことをしている。

その好きなことの一つが、ここみたいな女子校を訪問すること。そして、ある秘密を教えることだ。それは、女子は強いってことだ。わたしたちは男子より速く、賢く、すぐれている。ハードにプレイする。女子のゲーマーは変人という偏見がずっとあった。ゲームをやるときは女子であることを隠した。そうしないとあれこれ言われるからだ。でもいまはちがう。(略)わたしがゲームをはじめた十歳の頃は、ゲーム界に女の居場所はなかった。(略)最近はさすがにそんなことはないけど、まだまだだ。それを変えるんだよ、ひよっ子たち。きみたちとわたしで。このなかでゲームをしてる子は何人いる?」

『スタートボタンを押してください』kindle版71~2%(位置No.3983中 2805~23)、コリイ・ドクトロウ著「アンダのゲーム」より(略は引用者による)

ライザは、アンダとおなじく小太りの女性でしたが、漂う自信がちがいました。ざっくり切った髪型に、黒のジャンパーを羽織りカムデンタウンの本物のゴス・ファッションの店で手に入れただろう鉄板を張ったブーツ履いた佇まい――その「煉瓦壁のようにどっしり」*11した自信にアンダは圧倒されます。

カムデン・タウン。

『London's Overthrow』で作家で政治家のチャイナ・ミエヴィル氏がグライム音楽にいざなわれて訪れたあの町です。

「特定の民族集団が参加していますか? "はい"の場合はその集団を述べて下さい」

……そんな質問事項をふくんだ申請様式へ事前に応じなければ音楽イベントをひらけないという、悪名高きフォーム696施行下のクラブでなおも「この音楽は大蔵省を襲う嵐だ‘Music,’ Dan Hancox shouts, ‘to storm the Treasury to.’」と叫んでみせたあのグライム音楽にいざなわれたさきの町。

「パンクの神から捨てられたかのような巨大な乳首ピアスや靴が店の上にあるgiant nipple rings and boots on its shops like discards from a punk god」あの町です。これは本物だ。本物ですね。

ライザに感化されたアンダは、ファーレンハイト・クランの門戸をたたき、ゴリッゴリに戦争FPSを楽しみます。フレンドゲーマーもできる。文字どおり世界がひろがります。

「もしもし、ルーシー?」

「軍曹と呼べ!」

『スタートボタンを押してください』kindle版72%(位置No.3983中 2852)、コリイ・ドクトロウ著「アンダのゲーム」より

実力で階級が昇降するガチなクランの縦社会。

アンダはルーシーの"はあ?(ワ)"が好きだった。いかにもアメリカっぽい発音だ。

『スタートボタンを押してください』kindle版72%(位置No.3983中 2852)、コリイ・ドクトロウ著「アンダのゲーム」より

軍曹がはなす、昔のテレビ番組を思わせる、アメリカ中部の訛り。初めて同年代で同性でおなじ感覚でゲームをする友達ができた楽しさ、居心地のよさ。

>ノ・ポルファ。ネセシト・ミ・プラタ。

『スタートボタンを押してください』kindle版75%(位置No.3983中 2961)、コリイ・ドクトロウ著「アンダのゲーム」より

そして全く異国のどことも知れない言葉まで。

他プレイヤーと交わすマイクを通じた音声通話と、テキストチャット、世界中から大人数が同時にログインするMMOゲームであるがゆえの外国語や、翻訳アプリをとおしたことばの温度差・口数の速度差。

ゲームにあらかじめプログラムされた定型セリフを話すだけのNPC(ノンプレイヤーキャラクター)がいるだけでない、世界中の人々が同時にプレイするオンラインゲームらしい、さまざまな言葉や音の編まれた騒がしく楽しい世界。

表紙で描かれた抜けるような青い空に浮かぶような、そんな心地をアンダも味わったかもしれません。

ただ、ガチなゲーム生活は爽快なことばかりでもないようです。

アンダが楽しむゲームは、世界中のさまざまな人々が遊んでいる大人気ゲームです――当然グローバリズムや格差社会といった生臭い状況に生きる大人たちだって、そのプレイヤーに含まれうる。

ノイズキャンセルヘッドフォン(ただし女子校生がだせる程度に安手の代物で、広告で喧伝されたほどには外界を遮断できるものではない。ここも示唆的なモチーフです)をしたアンダの足元にもれっきとしてある、厭な世界。それを彼女は目に耳に五感に入れざるをえなくなっていきます。

両親はスナック菓子の容器をはさんですわって、いつものようにテレビを見ていた。そのそばを通りすぎ、茫然とした頭でドアを開けてテラスへ出た。夜の十一時。広場の向こうの公営アパート住まいの不良少年(チャヴ)たちが、サッカーボールを蹴り、ビールを飲み、近所迷惑な騒音をたてている。

『スタートボタンを押してください』kindle版79%(位置No.3983中 3138)、コリイ・ドクトロウ著「アンダのゲーム」より(太字強調は引用者による)

ストリートでのフットボール。日本に暮らすぼくなんかもウェイウェイやってるのを見ると肩身が狭くなるアレですが、さすが本場イギリスは格がちがいました、ひどいものになると法で禁じられた若者がいるほどみたい。チャイナ・ミエヴィル氏はフォーム696の酷さを語ったのとおなじエッセイで、反社会的行動禁止命令の過酷さを語ってもいます。

1998年トニー・ブレアは反社行禁令(ASBOs)反社会的行動禁止命令の先導役を務めていた。社会を良くする鋭い法だ、さながらクロノス、あたかも仔を食べるトラウマを負ったハムスター。合法的行動も個々人に合わせ違反へ仕立てて犯罪として見なす驚くべき市民秩序だ。ある17歳は罵倒を禁じられている。もしズボンを下ろしたら刑務所行きだったとの異聞もある。ある19歳は街路でフットボールをすることをこの法で禁じられた。

In 1998, Tony Blair ushered into being ASBOs, Antisocial Behaviour Orders. Sharp laws, the better for society, like Cronus, like a traumatised hamster, to eat its children. These startling civil orders criminalise legalbehaviour, individually, tailor-making offences. A 17-year-old is banned from swearing. Another told he could go to jail if he drops his trousers. A 19-year-old barred by law from playing football in the street.

チャイナ・ミエヴィル著『London's Overthrow』13より{太字強調・翻訳は引用者による(英検3級)}

草生えますね。しかしロンドンでは草すらうかつに生やせない。英ウィキペディアによれば、ASBOsの適用例として、ゴルフの手袋をはめるのを禁止された10代の少年2人とか、「草(grass)」と罵倒するのを禁じられた13歳とか、ガチョウやブタが近所を荒らさないよう言われた農家とか、3人以上の若者とたむろしたために逮捕された18歳といった人々がいたことが記されています。正負逆だけどホグワーツのダンブルドア校長などんぶり勘定だ。 *12

{さて緒賀氏の公式サイトには、『スタートボタンを押してください』表紙につかわれたイラストのほかにもう1枚、ヘッドマウントディスプレイを着けTVゲームをプレイする女子高生ふたりを描いた作品が掲載されています。

夕焼け空と月を隠さんばかりにモクモクと煙をまきあげ(まるで火山を模したモニュメントのようにさえ見え)る発電所の巨大な冷却塔らしきものの近くの荒れたビルの屋上に女子高生がふたり腰かけ、我関せずといった感じでヘッドマウントディスプレイを着けTVゲームしたり携帯ゲームをやったりする……という、ちょっと閉塞感や陰のあるイラストです。ベランダからたたずむアンダには、こちらのイラストのほうが合っていたかもしれません}

SFファンなら『エンダーのゲーム』をもじったタイトルから察せられるとおり、SFファン以外にも劇中でも序盤からでる噂からやっぱり察せられるとおり、おいしい話の裏には生臭い現実があり、それに乗っかったアンダには痛いしっぺ返しも待っています。

たのしいゲームは、汚い大人の手のひらのうえで転がされているに過ぎなかった。気づかないフリをして享楽に興じるか、それともゲームから降りるか?

……『アンダのゲーム』が面白いのは、そんな二択で済ませないことです。

「おもしろそう。行こうよ」アンダは言った。

「どこへ?」ルーシーが訊く。

『スタートボタンを押してください』kindle版85%(位置No.3983中 2368)、コリイ・ドクトロウ著「アンダのゲーム」より

憧れのライザが壇上で本物のゴスなブーツに立てる頼もしい音とも異なれば、治療体育のフィールドホッケーで走ってショットを打てるようになり味わいはじめた満足感ともまた違う、アンダとルーシーのふたりらしい歩みがさわやかに響く一作です。

俺のゲームをやってるのか?/わたしのゲームをプレイしているの;『キャラクター選択』

女性だからって戦争ゲームで暴力に耽溺することが嫌いだというのは偏見です。でもだからといって、争いを避け花を愛でる女性がいないというのもまた偏見でしょう。

後者のひとにもピッタリの作品が、このアンソロジーには含まれています。

軍曹が口角泡を飛ばしながら、どこへ行け、だれを殺せと命じているあいだに、私はゲームを消音モードにする。怒鳴り声が消えたところで立ち上がり、キッチンでグラスに水をついでくる。

『スタートボタンを押してください』kindle版62%(位置No.3983中 2442)、ヒュー・ハウイー著「キャラクター選択」より

『キャラクター選択』は、産休中の女性が戦争FPSに興じる昼の1時間を描いた作品です。赤子を寝かしつけ、1時間だけ捻出した自分のための時間。ここで主人公は夫のゲームをプレイします。引用文のとおり飲み水を補給するタイミングさえ織り込んだうえで、異変にすぐ駆けつけられるようベビーモニターをチラ見しながらのマルチタスクです。

ゲームの種類は戦争FPS。夫がヘッドセットをつけ対戦仲間とふざけあい罵り合い明け方5時までプレイするくらいのクオリティ。きっと『アンダのゲーム』のアンダたちが夢中になれる類のゲーム。『キャラクター選択』の「わたし」だって、毎日プレイするくらいに夢中です。「わたし」が劇中で思うように、これを読んでるぼくもとても自由度が高いゲームだ、やってみたいと惹き込まれます。

「俺のゲームをやってるのか?」驚いたようすで訊く。

(略)わたしは罪悪感にかられてコントローラをおいた。べつのヘリが頭上を通りすぎる。コントローラが振動してコーヒーテーブルの上を滑る。わたしは弁解した。

「ちがうの、あなたのアカウントでログインしてないから。厳密にいうと、わたしのゲームをプレイしてるところ」

「すごいじゃないか」

(略)怒るどころか、とてもよろこんでいる。

『スタートボタンを押してください』kindle版63%(位置No.3983中 2462)、ヒュー・ハウイー著「キャラクター選択」より(略は引用者による)

フレックス制を利用していつもより早くに帰宅した夫をまえにして、ひとりゲームを楽しんでいたことに「わたし」は罪悪感をいだきますが(気まずい沈黙がながれることをつたえる描写が最高。リアリスティックだし、コントローラの振動は冒頭で「わたし」にミュートされたムービーシーンで使われる演出のひとつ。冒頭の厭さが、ここで反復されるというわけです)、ゲーマーで長年「わたし」と一緒にゲームを楽しみたかった夫は好反応。むずがった赤子の面倒を買って出、隣で「わたし」のプレイを応援します。

しかしよかったのは最初だけ、次第に夫は顔を曇らせ、「水筒でなにをするつもりだ? 敵を溺死させるのか?」*13と「わたし」の装備に疑問をあげたり、小言を言ったり、ついには「声を低めて、いかにわたしがまちがっているかを説いて」*14きさえします。め、めんどうくせ~。この記事を書いたやつ並みにめんどうくさいですね~(ごめんなさい反省します……)

『キャラクター選択』のゲームは自由度が高く、「わたし」が楽しんでいるような楽しみかただってできるのでした。

巻末解説の米光一成氏はゲームの特異性のひとつをこう語ります。

ゲームは、プレイヤーの介入によって物語が変わる。レベルを上げてアイテムを買い替えてから次の街に向かう勇者もいれば、とにかく突き進んでいく勇者もいる。姫様が助けを待っていることを忘れて、カジノでずっと遊び続ける勇者もいる。

『ハウジング スナップ』というサイトがあります。

和洋中、じぶんたちの暮らすさまざまな建物と内装の写真がそれぞれ持ち寄られたSNSです。サイト説明を読めばわかるとおり、これってぜんぶ剣と魔法のRPG『FINAL FANTASY 14』でプレイヤーがじぶんでカスタマイズした、ゲームのなかの家なんですね。

「わたし」が見出した遊びかたは、これに近いかもしれません。

ムービーの軍曹ほどうるさくはないにせよ、ミュートすることの出来ないふつうの男がふつうに言うことを聞かされながら、「わたし」は「わたし」を押し通します。そうして、じぶんの楽しみを見せるのです。

ひとりの時間はぜんぶが自分のペースで行えるから楽しく安らぎもできる一方で、他者がからめばモヤっと疑問もでてくるし、イラっとさえして鬱陶しい。それでもじぶんだけでは得られなかった楽しい気づきを得られたりもする。

ひとり遊びの楽しさと、だれかと一緒に遊ぶことの面倒くささ込みの楽しさ、そのどちらもが味わえる一作です。

いつの日か本の表紙に、ネコ耳HMDノーパンタンクトップTVゲームプレイヤーのあの、ぼくらが日々感じるみじめさ・それでもなおふとした瞬間に舞い込む劇的さ・美醜を超えた凄味がかざられる日がきたら;『猫の王権』

「はい。

なんか色んな作品があるのはわかりました。でもそもそも、ゲーム自体に興味がないんで……」

そういうひともいらっしゃることでしょう。そんなひとにもピッタリの作品が、このアンソロジーには含まれています。

「おい、そこのおまえ。紅茶を持ってこい」

「おまえじゃなくて、グレースよ。あなたの妻の」

「なんでもいい。紅茶を持ってこい」表情は読みとれない。不気味な猫の笑みが半分、不機嫌そうな人間の口元が半分だ。

(略)

わたしは紅茶を運んできた。彼女の好みにあわせてすこし蜂蜜を加えて。シェアリーは礼を言ったが、顔は上げなかった。

『スタートボタンを押してください』kindle版35%(位置No.3983中 1374~79)、チャーリー・ジェーン・アンダース著「猫の王権」より(略は引用者による)

ゲームの合間にじぶんで水をついできた『キャラクター選択』の「わたし」に対して、『猫の王権』の「わたし」は紅茶を用意します――ゲームに夢中な配偶者シェアリーのために。

シェアリーはお気に入りの椅子の上で膝を抱えている。椅子は背もたれがまっすぐで、赤みがかった木枠と青くふっくらした詰め物が美しい摂政時代様式だ。彼女はジーンズとしみだらけのスウェット姿。片足をもう一方の足の上に組んでいる。脚はいまにも動きだしそうだが、それはまやかしだ。昔の彼女のように椅子からぴょんと立って、私が手にした装置はなにかと尋ね、ひっきりなしにしゃべりだしそうに見えるが、本当はこの新しい買いものに気づいていない。そもそもわたしがだれかさえ、今の彼女はわかっていないだろう。

『スタートボタンを押してください』kindle版33%(位置No.3983中 1299)、チャーリー・ジェーン・アンダース著「猫の王権」より

『Rat Catcher's Yellows』=鼠捕りの黄疸。

レプトスピラ症の通称を原題とするこの作品は、軽度のRCYにおかされ、強い神経症状と間欠的な疲労感をかかえ記憶もさだかでなくなった配偶者シェアリーのために、猫型ゲームを買ってきた妻を主人公とした作品です。

劇中に登場する『猫の王権』という猫の王国を舞台にした政治シミュレーションゲームが、「認知症患者が一定の認知能力を維持するのに最高の効果があり、とりわけレプトスピラX菌の患者によいことも広く認められている」と知った主人公は、シェアリーにそれをプレゼントします。

1960年代にうまれたイライザをベースとした会話ボットによる来談者中心療法。

外科手術と医療用ホッチキスの使用が必要なやけど治療を受ける16歳の患者が、VR『スパイダー・ワールド』体験中においては2%の時間しか痛みについて考えなかったなどの実験結果をまとめた論文。これが学術誌『ペイン』の巻頭を飾り、HMDを装着した患者の写真が表紙をかざった2000年。*15

2006年、英国国立最適保健医療研究所が軽度のうつ病患者向けの初期治療の選択肢のひとつとして利用を推奨した、認知行動療法ソフト*16。

ヘッドマウントディスプレイに、戦争FPS『フルスペクトラム・ウォリアー』のグラフィック・エンジンを用いて作られた*17イラクの情景。映し出された即席爆弾(IED)の爆発や高機動軍用車(ハンヴィー)の駆動にあわせて台座の下に仕込まれた低周波振動装置が震える*18。そして腐敗した生ごみ、ディーゼル燃料、汗の臭気も送り込まれる*19……治療用VRソフト『ブレイブマインド』をもちいた"バーチャル・イラク"の世界は――南カリフォルニア大の創造技術研究所員アルバート・"スキップ"・リッツォが指揮をとってすすめられたこのプログラムは――75ヶ所の医療機関に利用され、2000人を超える元軍人のPTSD患者の治療にやくだったそう*20。

……AIやVR、ゲームをつかった医療は、現実の世界のおいても研究中のものから実用にいたったものまでさまざま存在しています。

(略)やる気と集中力が数分しか維持できなかった。実行機能を担う前頭葉に障害を受けた人には、こうした症状がよく見られる。ある日、スキップは治療を始めようとして、この患者が前屈みになってなにか小さな画面を熱心にのぞき込んでいるのに気づいた。

「それはなに?」

「ゲームボーイです」

文藝春秋刊(文春e-book)、ジェレミー・ベイレンソン著『VRは脳をどう変えるか? 仮想現実の心理学』kindle版52%(位置No.5250中 2708)、「第5章 二〇〇〇人のPTSD患者を救ったVRソフト」内「「それはなに?」「ゲームボーイです」」より(太字強調は引用者による)

”スキップ”リッツォ氏の研究は、かつてかれが臨床神経心理学者時代、脳損傷患者の認知リハビリにかかわっていたとき、ワークブックを使った退屈な訓練で、脳損傷のせいで注意力に問題のある患者には役立たなかった不満*21や、その反面、自動車事故の後遺症で15分を超えてタスクを続けることも困難な若い男性患者がゲームボーイ版『テトリス』に夢中に取り組んでいたこと*22がきっかけ*23なのだとか。

数日すると、シェアリーは『猫の王権』をくだらないとは言わなくなった。朝から晩まで膝においたプラスチック製の猫の頭をいじるようになった。

『スタートボタンを押してください』kindle版34%(位置No.3983中 1345)、チャーリー・ジェーン・アンダース著「猫の王権」より(太字強調は引用者による)

それまで部屋でぼうっとしているだけだったシェアリーが、次第にゲームへ熱中していく姿は、そんな挿話をぼくに思い起こさせます。

ビデオゲーム『猫の王権』をプレイし始めたシェアリーは活発になります。小説『猫の王権』ではそんなシェアリーの変化と不変を、冒頭の、椅子にすわったシェアリーを見やる「わたし」を反復変奏することで端的に描写します。

シェアリーはダクトテープで補修したビーンバッグチェアにすわり、猫のマスクをして猫の頭のゲーム機をにらんでいる。こちらの会話が聞こえているようすはない。腰から下は素っ裸で、窓はカーテンを引いておらず、隣近所から丸見えだ。

『スタートボタンを押してください』kindle版36%(位置No.3983中 1402)、チャーリー・ジェーン・アンダース著「猫の王権」より

摂政時代様式の青いイス*24から、補修されたビーンバッグチェアへ。ジーンズとしみだらけのスウェットから、ノーパンタンクトップへ。

デザイン重視のむかしの椅子は長い時間すわってゲームするには向きませんし、一秒でもはやくながくゲームをしたいのにわざわざ着替えるのは面倒くさい。熱中したゲーマーなら「あるある」とうなづく、当然の最適化です。

これを冒頭時点でかろうじて皮一枚(布一枚)のこされていた「人」らしさが剥がれたと見るか、それとも症状が好転し「じぶん」が出てきてくれたと見るかは評価がわかれそうなところですが、とにもかくにも大きな変化がある一方で、変わらず「わたし」への無関心はつづいている(「この新しい買いものに気づいていない」・「こちらの会話が聞こえるようすはない」)。

「あるある」がある、「あるある」が多い、というよりも、「ハッ」とさせられるというのがぼくが言いたかった表現かもしれません。

小説『猫の王権』は、ふだんぼくだちが何気なく過ごしている日常の細部をきわめて端的な描写ですくいあげていくので、一文一文にぼくは過剰に反応してしまう。

隣国のミーアキャット公国との貿易問題についてのアラベラ女王の質問を、眉をひそめて読む。アラベラ女王は、どう対応すべきかと尋ねている。シェアリーはゆっくり苦労してキーを叩き、"勝手にしろ"と書いた。しかし送信キーは押さずに消去し、かわりに画面に表示された選択肢から"使節を送る"を選んだ。

『スタートボタンを押してください』kindle版34%(位置No.3983中 1340)、チャーリー・ジェーン・アンダース著「猫の王権」より

さらっと書かれたこんな場面の、「人間くささ」。

いちど私情を書いて消したうえでデフォルトの回答をする――これは奇しくも、『機械より人間らしくなれるか? AIとの対話が、人間でいることの意味を教えてくれる』でブライアン・クリスチャン氏が、さまざま悩んだ末に編み出した「人間らしい」コミュニケーションにも通じる人物描写なのでした。

{最も人間にちかい会話ボットを競うローブナー賞。

その大会で、AIと比較される人間代表のひとりとして出場することとなったクリチャン氏が、「人間らしい」性格*25や「人間らしい」口ぶり*26などさまざまな角度の「人間らしさ」を盛り込んだボットたちよりも、人間らしい身振りとはなにかと考えたすえに辿り着いたこと。それが "大会にもちいられるチャットシステムの仕様でにじませ得る、ノンバーバルな要素をもりこむ" ということでした。*27}

そして上の反復変奏とおなじく、「わたし」の疎外感へとつながっていきます。その後に登場する、ゲームプレイするシェアリーのようすを見てみましょう。

「統治権の根拠が正当性を証明するシンボルから生じるとしたら、そもそもそのシンボルに権威をあたえているものはなんでしょうか?」

シェアリーは画面をタップしない。まばたきの力かなにかで回答が画面にあらわれた。

「そのために探索の旅をやっている」

『スタートボタンを押してください』kindle版37%(位置No.3983中 1433)、チャーリー・ジェーン・アンダース著「猫の王権」より

15年には障碍者支援用ソフトのコンペティションで、顔の動きや表情変化でカーソルを操作するキネティック・マウスがグランプリとなり、本年春にもマッキントッシュが同じような機能のヘッドポインタを追加しました。

現行のゲームでも、たとえば色覚少数者のための色彩設計へときりかえるモードを搭載した作品はそれなりにあり、鮮やかな色塗り陣地取りシューティングゲーム『スプラトゥーン』の大会では、プレイする側も見る側もビジュアル面でのストレスをかかえることなく楽しむことができます。(内輪の実況プレイヤーの配信でもそうした配慮はあって、過日バーチャルYoutuberグループにじさんじの面々による自社内『スプラトゥーン』大会がひらかれたさい、にじさんじ公式チャンネルの配信する実況画面では、色覚弱者用モードが適用されていました)

至近未来のゲームなら有していておかしくない入力デバイスを、手のうまく動かせなくなったひとが"そちらのほうが楽に入力できるから"とあつかうようになり。プレイに習熟したがゆえに、私情をはさまず適切な回答をだすようになる。

熱中したゲーマーなら「あるある」とうなづく、当然の最適化です。

これをプレイ当初は返答にもにじんでいた「人」らしさが剥がれたと見るか、それとも症状が好転し「じぶん」が出てきてくれたと見るかは評価がわかれそうなところですが。

たしかなのはシェアリーが、猫の王国のなかでののしることもなく流ちょうに「対猫関係(「わたし」の表現では傍点つきで"対人関係")」をきずき対話するようになった変化があったということと。

もうひとつたしかなのは、「わたし」はシェアリーや猫の王国のようすを、彼女じしんの口から伝えられているわけではなくて、プレイ当初と変わらず、ひとり遊びするシェアリーの陰からのぞきこむしかないということです。

ある朝寒くて目覚めると、ベッドカバーがめくれて、シェアリーの姿がなかった。通りへ出て徘徊しているのではと心配になった。まえまえから懸念していた問題で、対策としてRFIDタグをシェアリーにつけている。しかし彼女はキッチンで見つかった。冷凍食品のワッフルをもぐもぐと食べながら、猫の頭をつついて、ミーシュ伯爵をののしっていた。

『スタートボタンを押してください』kindle版35%(位置No.3983中 1358)、チャーリー・ジェーン・アンダース著「猫の王権」より

『猫の王権』の「わたし」がかかえる生活の四苦八苦、だいじなひとにRFIDタグをつけて居場所をモニタリングしなければならないこと、オムツを履かせたりしなければならないこと……そのほかさまざまな抵抗感。

それはテクノロジーこそ違いがあるけど、いま・ここの現在でも、だれかが感じているものです。

市役所の防災無線がこだまさせる行方不明者の情報。職場で上司に何とも言えない顔で、「親が出歩いてしまったみたいで」と早退を申し出る職員。在りし日の姿がどうしても「ふつう」であって、福祉サービスや介護用品に抵抗するのは被介護者だけでなく介護する側もかかえる問題です。

いやいやあの人に限ってそんなこと、どうしてお袋が!? 家のなかだけでも好きにさせるので外へは……こんなことしていても何も意味がないのでは……? ……はい……オムツを、履いてもらいましょう……。認知症の当事者と介護者家族の心理状態を、キューブラー=ロスの受容の5段階になぞらえ説明することは意外とそうめずらしくありません。

寒々としてダクトテープで継ぎはぎしたような現在の共同生活にたいして、「わたし」がビデオゲーム『猫の王権』にひそませたり、『猫の王権』をプレイするシェアリーから呼び起こされる在りし日の記憶は、圧倒的に温かく、かぐわしく、輝かしい。蜂蜜を加えた紅茶のように。

だから順調なのを見てわたしは満足すべきだっただろう。シェアリーは昔の表情になっていた。猫マスクをかぶっていてもわかる。かつてわたしが好きだった顔。論敵の悪口を書いているときの顔だ。唇をなめ、片頬に笑みを浮かべて、メルヴィル研究室の秀才たちを次々と論破したものだ。

『スタートボタンを押してください』kindle版35%(位置No.3983中 1367)、チャーリー・ジェーン・アンダース著「猫の王権」より

大学院生時代によく踊りに行ったレズビアン・バー、メルヴィル研究室、ヨーロッパでの自転車旅行……「わたし」とシェアリーの在りし日の過去たちは、たびたび家の外でのできごとです。

温かく完ぺきだったかつてそこを「わたし」は少しでも掬って広げようとするものの、寒々としてボロボロないまここの勢いはすさまじく、着実にシェアリーの"事故"は増え、「わたし」の肉体はへとへとに疲弊し、介護休暇残日数もどんどん目減りしていきます。

そうして届いた誰とも知れない謎の人物からのメール。

はたして「わたし」が見るものとは?

楽しく輝かしかったあの頃とはまるで違ってしまったけれど、それでもなにか残るものがあり、こちらはこちらでそんな残り滓のようなものでも大切につぶさにすがりたくなるものがあり。

べつにこのひとでなくても、きっとよそには、話が合うし喜怒哀楽だって共有できる人はいるはずだ。だけど、このひとからまるきりそっぽを向くことなんてできない。

これほど変わってしまったというのに、変わってしまったからこそ、ふと、どこか通じ合ってしまった(と思ってしまった)ような瞬間が舞い込んでしまうと、このひとなんだ、このひとじゃないと駄目なんだと離れられなくなってしまう。

うとましいし、恥ずかしいし、面倒くさいし、みじめだし、それでも惹かれてしまうものがある。それゆえ逃れがたいものがある。凄味と言うしかない瞬間が描かれた一作です。

『スタートボタンを押してください』の表紙はぼくにとってもすばらしいイラストです。

でもぼくは、表紙に描かれなかった小説世界もまた、すばらしいものだと思うのです。

著者のチャーリー・ジェーン・アンダーズ氏は、ここまでの脚注でふれたLambda Literary賞の受賞も経験あるかたで{略歴よみなおしてハッとしました。そこをきちんと頭のなかでむすびつけられてなかったですわ……ぼくが知らなかったり気づかなかったりするだけで、現場のひとはさまざまな試みをされていて、その辺を無視したような強い言葉になってしまっていることをまた反省しました(引用させてもらったtwitlongerの文を投稿された橋本氏も、別の機会で『猫の王権』をしっかり紹介されていました)}、『スタートボタンを押してください』が本邦での実作を掲載したうえでの初紹介のようです。

これだけ読んだひとむけの情報としては、『猫の王権』扉の著者略歴で原語表記で紹介された長編『All the Birds in the Sky』は2020年5月におなじく東京創元社から『空のあらゆる鳥を』という題で邦訳出版されています。

(そちらの解説などでは『猫の王権』の話題がないっぽい? ので、逆に、あちらを読んだかたのなかにはこの短編の存在に気づいてないかたもいらっしゃるかも)

漫画家・イラストレーターの丸紅茜氏のえがいた邦訳版の表紙がどんなものか? アンダーズ氏のツイッターを是非のぞいでみてください。氏のヘッダーにつかわれた画像。日本の本屋をいくつかたずねてみれば、その絵でつつまれた本がきっとどこかで羽をやすめているはずです。

誰しもどうしてもいやなものというものはあり、それを無理に取れとは言えません。ぼくだってやだし。

でも、「う~ん、これはじぶんのためのものではなさそう……」となんとなく惹かれなくても、じっさいに踏み込んでみたら「これこそはじぶんのためにかかれたものだ!」とふるえるということもあるのもまた事実。

「まぁまぁそう言わずに……」

とありがた迷惑をはたらきたくなる気持ちはどうしたってわいてしまうし、逆に、

「でも第一印象ってデカいから、そういう不幸なすれちがい自体がそもそもなくなってほしいですよね……」

と思っちゃいもしますが、それはそれで、知ったようなことを、何様なんだと自己ツッコミしたくなる。

だれにとってもしあわせな、そんな道があるとよいですね……。

2010~20年SFアンソロジー集計方法と内訳

アンソロジーの選出

人力。ハヤカワ・オンラインから「アンソロジー」「傑作選」などで検索をかけ引っかかったもの、東京創元社公式サイトの「アンソロジー」のものを中心として、noteで書影、一部Amazonから商品自体を確認しました。

(ハヤカワ・オンラインは絶版本か何かだとページごと消える仕様っぽいし、抜けはあると思われます

実際ぬけはありました。2016年『マルドゥック・ストーリーズ』と、2019年『アステリズムに花束を 百合SFアンソロジー』、『危険なヴィジョン』1~3巻です。

最初の2つは漫画アニメ系の表紙・女の子がメインの表紙の本で、とくに『アステリズムに~』はこのトピックを扱うにあたって忘れてはならない本でした……。現記事では、5冊を含めて再計算をしています)

(以下、ページ最初で述べた注記のコピペ)

都合よい選定をしたくないので、漫画絵・女子絵のSFアンソロジーの抜け・数え方がおかしい点あったらご教示ください。(早川でも『危険なヴィジョン』が抜けてたり、他社ですが東京創元から竹書房へひきつがれるかたちになったらしい『ベストSF2020』はないですが、入れたところで漫画絵女子絵比率がさがるだけ……という、ぼくにとって都合の良い結果しかもたらさないからわざわざ再集計・計算しないで良いかなと思ってそのままにしてます。 この4作のほかに抜けがあったらよろしくお願いします)

ちなみに今回カウントしたのは早川と東京創元だけです。でも他社本を集計したからと言って女の子の表紙は増えるわけではありません。

(河出書房新社の《書き下ろし日本SFコレクション》『NOVA』シリーズや『屍者たちの帝国』15冊は含まれませんし、講談社の『ヴィジョンズ』や『攻殻機動隊小説アンソロジー』も、竹書房の『猫SF傑作選 猫は宇宙で丸くなる』も、文春の『人工知能の見る夢はAIショートショート集』も、出版芸術社の『日本SF全集2』『3』も、集英社『冒険の森へ 傑作小説大全』のSFだろう巻――『超常能力者』、『歪んだ時間』、『私がふたり』――も、平凡社『チェコSF短編小説集』も抜かしてあります。また、この10年間のうちに、『60年代日本SFベスト集成』、『70年代日本SFベスト集成1』『2』『3』『4』『5』も筑摩書房から復刊されました。

つまり漫画絵でもほぼなければ――攻殻機動隊小説アンソロジーは漫画絵にカウントしますが、ご指摘のタイプのものかは各々がクリックしてご確認いただきたい――女子も表紙にいないSFアンソロジーを少なくとも31冊ぶんカウントしていないということですね)

(以上、ページ最初で述べた注記のコピペ)

また、早川創元以外からでたSFアンソロジー25冊のなかに女の子をメインにした・漫画絵がないことについて、「ジャンルSFを多く扱う出版社とそうでない出版社との間のバイアスを表すものという見方ができるのでは?」という推論はうかびそうです。

でも正直、なにか決定的な違いがあるとは(すくなくともぼくには)思えませんでした。

(『NOVA』シリーズと『日本SF短篇50』にどれくらい違いがある? 『ヴィジョンズ』と『AIと人類は共存できるか?──人工知能SFアンソロジー』『ILC/TOHOKU』にどれくらい違いがある?

ただ『人工知能の見る夢はAIショートショート集』ほどゴチャゴチャしたレイアウトはないかもしれない)

漫画絵や女子絵の基準

2010~20年のSFアンソロジー60点(早川35+東京創元25点)を見て、表紙が漫画的な絵柄は19点(31.6%)、女の子の絵のものは15点(25%)とかぞえました。(『2010年代SF傑作選』『日本SFの臨界点』などもカウントしたうえでコレ)

{百合SFを推してる早川書房でさえ総数35点のうち、表紙が漫画なのは13点(37.1%)で、女の子の絵が主体となっている(とみなされそうな)ものは9点(25.7%)でした。(タイトルや作者名など)文字のみが無地の背景に記されたものが10点(28.5%)}

アニメ・漫画的ってなに? 女の子の絵って、メインってなに? ……というのはいろんな捉え方があると思います。どうしたってぼくの主観です。

ただし、もともと苦言をていされたかたが「これはいかがなものか?」とみなすものを取りこぼさないよう「ぼくだったらこれはそうは見なさないなぁ」というものもカウントしていきました。

迷ったら漫画的な絵柄、米粒でも女性なら女性として数えるという感じ。

この漫画絵としてカウントしたなかには、絵本的な絵柄のものも含まれますし。人物が主役でなく特異なランドスケープを大写しにしたものも、場合によっては(=アンソロジーの題材がある漫画のトリビュートで、表紙を原作漫画家が描いたもの)カウントしました。

漫画絵かつ女の子の絵としては、主役は特異なランドスケープだけど米粒大に後ろ姿が映されたこれもカウントしました。{ぼく基準ではこれを漫画絵としてはかぞえ難いし(大友克洋氏が漫画家だ・男鹿和雄氏や草薙がアニメ背景美術だという意味では漫画アニメの範疇ですけど……)、女の子の絵だとは全く思いません}

苦言を呈されたかたが一例として挙げていたので『スタートボタンを押してください』も漫画絵かつ女の子絵としてカウントしてますが、ぼくの基準だと「えっコレもなんですか!?」と悩ましいところです。でも女の子をよく見てみたら(氏が言ってる理由か分からないけど)公私ともに悪いと思いました。なんでパンチラしてるんだろう?

ただしパンチラを除けば良い絵だなともいます。

趣味程度で(と言えるほどではなく稀に)お絵かきする(しない)人間として*28、『スタートボタンを押してください』やらなにやらを見ると、やっぱりプロの絵はすごいなと思いますし、はるかに構図が優れているし、想像力を刺激されます。

{参考にぼくの絵とデッサン、二次創作の萌え絵(vtuber、ゲーム)です。

絵の良し悪しについての話って、それ話してる人がどれくらい見れてる人か・そしてどういう趣味の人かって気になるじゃないですか)}

早川はぼく基準だと女の子の絵が主体となっているものって、この4点くらいなもの。(『マルドゥック』も「そりゃメインだけどさぁ……」としぶしぶです)

www.hayakawa-online.co.jpwww.hayakawa-online.co.jp

www.hayakawa-online.co.jp

www.hayakawa-online.co.jp

各社各年集計表

赤字は7/4集計漏れ5点を追加・再計算した情報です。

| 発行年 | 総数 | 漫画表紙 | ぼく基準 | 女の子絵 | ぼく基準 | 文字だけ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2010 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| 2011 | ||||||

| 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

| 2014 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |

| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 2016 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 2017 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 2018 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| 2019 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| 2020 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |

| 全年 | 35 | 13 | 9 | 9 | 4 | 10 |

| 割合 | 37.1% | 25.7% | 25.7% | 11.4% | 28.5% |

| 発行年 | 総数 | 漫画表紙 | ぼく基準 | 女の子絵 | ぼく基準 | 文字だけ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2012 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |

| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2018 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |

| 2019 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| 2020 | ||||||

| 全年 | 25 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 |

| 割合 | 24% | 24% | 24% | 4% | 0% |

早川+東京創元社

| 発行年 | 総数 | 漫画表紙 | ぼく基準 | 女の子絵 | ぼく基準 | 文字だけ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2010 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2012 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 2013 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 |

| 2014 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |

| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 2016 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 2017 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 2018 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |

| 2019 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |

| 2020 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |

| 全年 | 60 | 19 | 15 | 15 | 5 | 10 |

| 割合 | 31.6% | 25% | 25% | 8.3% | 16.6% |

※7/11追記 人間の描かれた漫画的な絵柄の表紙の本の、人物像まとめ。

| 発行年 | 本のタイトル | 女 | 男 | 不明 | 女の容姿 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2010 | ゼロ年代SF傑作選 |

○ |

学生 | 女キャラ2人 | ||

| 2012 | 神林長平トリビュート | ● | (不明にすべき?) | |||

| 2013 | 太陽系無宿 | ○ | ○ | 若い | 男女ペアだが胸元大胆 | |

| 2013 | 怪樹の腕 | ○ | 若? | 怪物 | ||

| 2013 | 時を生きる種族 | ○ | 少女 | |||

| 2014 | 楽園追放 rewired | ○ | 若い | ロボット | ||

| 2016 | マルドゥック・ストーリーズ | ○(主) | ○(端) | 子供 | ||

| 2016 | ボロゴーヴはミムジイ | ○ | ○ | 子供 | 男女ペア | |

| 2017 | BLAME! THE ANTHOLOGY | ● | 人影(男?) | |||

| 2018 | revisions時間SFアンソロジー | ○ | 不明 | 米粒大 | ||

| 2018 | スタートボタンを押してください | ○ | 学生 | 女キャラ2人 | ||

| 2018 | Genesis 一万年の午後 | ○ | 若い | |||

| 2019 | アステリズムに花束を | ○ | 学生 | 女キャラ2人 | ||

| 2019 | Genesis 白昼夢通信 | ○(副) | ○(主) | 学生 | (主は男?) | |

| 2020 | 2010年代SF傑作選 1 | ○ | 若い | (オーダーは中性) | ||

| 2020 | 2010年代SF傑作選 2 | ○ | 若い | (オーダーは中性) | ||

| 2020 | 日本SFの臨界点[恋愛篇] | ○ | 若い | (オーダーは中性) | ||

| 2020 | 日本SFの臨界点[怪奇篇] | ○ | 若い | (オーダーは中性) | ||

| 合計 | 18点 | 16 | 4 | 2 | ||

| 割合 | 88.8% | 22.2% | 11.1% |

(※女キャラがいる点数が16になってますが、これは『伊藤典夫翻訳SF傑作選 ボロゴーヴはミムジイ』を男女ペアの表紙とみなし、「女の子がメインの表紙」としてカウントしなかったからです。

また、『Genesis白昼夢通信』は性別不明者が主と書きましたが、「女の子がメインの表紙」でも"否定できない限りは女の子"と多く見積もりカウントしてます)

細かい内訳

いくつか埋め込みリンクの画像がこわれてますが、ジャンプ先ではきちんと見られるので、気になったかたはご確認ください。

2010年 {早川;漫画1/4 女子1/4 創元;漫画0/4}

漫画〇女子〇

漫画×女子×

漫画×女子×

漫画×女子×

漫画×女子×

漫画×女子×

漫画×女子×

漫画×女子×

2011年 {創元;漫画0/2}

漫画×女子×

漫画×女子×

2012年 {早川;漫画1/2 女子0/2 創元漫画0/2}

漫画×女子×

漫画〇(ぼく基準×)女子×

漫画×女子×

漫画×女子×

2013年 {早川;漫画0/5 創元;漫画3/5 女子3/5(ぼく基準2)}

漫画×女子×

漫画×女子×

漫画×女子×

漫画×女子×

漫画×女子×

漫画〇女子〇(ぼく基準でも〇。男女コンビ絵だけどエロいから)

漫画〇女子〇(ぼく基準では×)

漫画×女子×

漫画×女子×

漫画〇女子〇(ぼく基準でも〇にしたけど×でいいくらい)

2014年 {早川;漫画1/3 女子1/3(ぼく基準0) 創元;漫画0/2}

漫画×女子×

漫画×女子×

漫画〇女子〇(ぼく基準×)

漫画×女子×

漫画×女子×

2015年 {早川;漫画0/1 創元;漫画0/1}

漫画×女子×

漫画×女子×

2016年 {早川;漫画2/3(ぼく基準1)女子1 創元;漫画0/1}

漫画○女子○(ぼく基準でも漫画女子ともに○しましたが、萌え絵かというとそうは思いません)

漫画〇(ぼく基準×)女子×

漫画×女子×

漫画×女子×

2017年 {早川;漫画1/4(ぼく基準0)創元0/1}

漫画×女子×

漫画×女子×

漫画×女子×

漫画〇(ぼく基準×)女子× (これも、たとえば仏漫画『闇の国々』を引用した国書刊行会のスタニスワフ・レム・コレクションも、漫画から採られた絵ですが、言われてる漫画アニメ絵とは違うでしょうと)

漫画×女子×

2018年 {早川;漫画2/3(ぼく基準1) 女子1(ぼく基準0)創元;漫画2/3 女子2(ぼく基準1)}

漫画〇女子×

漫画×女子×

漫画〇(ぼく基準×)女子〇(ぼく基準×)

漫画〇女子〇{ぼく基準でも〇 パンチラしてるので(してなかったら×)}

漫画×女子×

漫画〇女子〇(ぼく基準×)

2019年 {早川;漫画1/5 女子1、創元;漫画1/4 女子1(ぼく基準0)}

漫画×女子×

漫画○女子○(これ抜かしてしまうとは……抜け作すぎました……)

漫画×女子×

漫画×女子×

漫画×女子×

漫画×女子×

漫画×女子×

漫画×女子×

漫画〇女子〇(ぼく基準×)

2020年 {早川;漫画4/5 女子4(ぼく基準 女子1)}

漫画〇女子〇(ぼく基準×)

漫画〇女子〇(ぼく基準×)

漫画×女子×

漫画〇女子〇{ぼく基準× (『エア・ギア』アキトや『ハンター×ハンター』クラピカなどと同じ美少年に見えます)}

漫画〇女子〇

更新履歴

誤字脱字や文章が変なところは見つけ次第いじくってます。重要な変更箇所について。

07/02 0時 アップ

07/03 20時~翌2時 削除 「ぼくも持ち歩くには困る本の表紙は正直あります」について謝罪のうえ削除。

07/04 17時 追記と訂正 表紙に漫画・女子のえがかれた本の点数が増える方向にかぞえ忘れがあったため、ほかの漏れと合わせ計5冊をカウントし直し、題名をあらためる。

(旧題;『2010~20年に出た早川創元SFアンソロジー55冊のうち、女子(に見えるキャラ)がメインの表紙は多く見積もり13冊(23.6%)くらい』)

07/07 0時 追記と訂正 つよすぎた語調について改めたり弁解したり。

07/09 13時 追記 『なめ、敵』収録作1点、『2010年代SF傑作選1』収録作1点、『スタートボタンを押してください』収録作3点について紹介文を書く。

07/11 8時 追記 人間が表紙の本の男女比について、冒頭の追記に記すだけでなく、本文や後半の集計表にも並置した。

07/12 修正 苦言をていされたかたの発言を全文引用していたのを、「そこまであげつらわなくてもいいじゃないか」と反省・自分のイヤミな性格がいやになって、じぶんから削除・要約文にあらためました。2021/04/26 追記 パミラ・サージェント氏の『女性とSF』の記述を追記した。

2022/04/20 追記 『なめ、敵』文庫版が単行本とおなじことについて否定的に言及した。

*1:(河出書房新社の《書き下ろし日本SFコレクション》『NOVA』シリーズや『屍者たちの帝国』15冊は含まれませんし、講談社の『ヴィジョンズ』や『攻殻機動隊小説アンソロジー』も、竹書房の『猫SF傑作選 猫は宇宙で丸くなる』も、文春の『人工知能の見る夢はAIショートショート集』も、出版芸術社の『日本SF全集2』『3』も、集英社『冒険の森へ 傑作小説大全』のSFだろう巻――『超常能力者』、『歪んだ時間』、『私がふたり』――も、平凡社『チェコSF短編小説集』も抜かしてあります。また、この10年間のうちに、『60年代日本SFベスト集成』、『70年代日本SFベスト集成1』『2』『3』『4』『5』も筑摩書房から復刊されました。

つまり漫画絵でもほぼなければ――攻殻機動隊小説アンソロジーは漫画絵にカウントしますが、ご指摘のタイプのものかは各々がクリックしてご確認いただきたい――女子も表紙にいないSFアンソロジーを少なくとも31冊ぶんカウントしていないということですね)

*2:詳細をご覧いただきたいですが、わりと大きく見積もってます。なかには、ぼく個人としてもたぶん大多数の人にも「これ別に女の子が云々以前に、"人"がメインの絵じゃないでしょう」というのもあります。

*3:詳細をご覧いただきたいですが、これも大きく見積もってます。

*4:(論点が拡散してしまいますが……。

たとえばサッド・パピーズ問題だったり、去年は「『アステリズムに花束を』は世界初の百合SFアンソロジーと題されています。しかし90年代末から英語圏では同性愛をテーマにしたアンソロジーが旺盛に出版されています。近年はトランスジェンダーやジェンダーフルイド、ノンバイナリーをテーマにしたものも刊行されています。Gaylactic Spectrum賞や、Lambda Literary賞のSF/FT/HR部門では、毎年優れたLGBTQ小説が表彰されます。また、女性で男性同士のそちらと百合SFの文脈が接続されず、切り離されている」という話もプロダムからなされていました。

SF小説の世界じゃないですけど、作り手が初代『ガンダム』は女性人気に支えられた発言をたびたびしているのに忘れられがちだったり、『ガンダムW』やら『SEED』やら『ダブルオー』やら何やらで「腐女子ウケを狙いすぎて云々」みたいなやっかみが出たりすること。『パシリム』試写会での登壇者からの女性ファン軽視発言などなど)

*5:(観測範囲内では。もし訂正前にどなたか指摘してくれたかたがいたなら気づけなくてすみません。

一番の理由は、記事を信頼してくれたからだと思います。信頼をうらぎるようなミスをしてしまって重ね重ねすみません。

そして第二に(ぼくとしてはこれもかなりボリュームゾーンが大きいのではと邪推しますが、)最後まで確認してられないということに尽きるかと思います。

気づいたとしても連絡手段が見当たらないから出来なかったという人もいらっしゃるでしょうし、zzz_zzzzがこわい・かかわるのが面倒くさそう・力を貸したくないなどの理由により近寄れなかったケースもあるでしょう。善処していきたいです。)

*6:『20世紀SF』シリーズは00~01年の河出書房新社からの刊行物なので、今回のカウント外です。{カウントするとしたら『1』『4』『5』『6』を漫画の絵、『4』『5』を女の子がメインの絵として数えると思います}

*7:まあもちろん、なにか攻撃をされた(と思った)からといって、やり返していいのか? という問題はありますね。

*8:このブログの平均的なアクセス数は検索エンジンからいらっしゃる50くらいなので、だいぶせつない数字です。

*9:早川書房刊(ハヤカワ文庫JA)、長谷敏司著『My Humanity』Kindle版24%(位置No.3842中 906)、「allo, toi, toi」より。

*10:『My Humanity』Kindle版25%(位置No.3842中 930)。

*11:東京創元社刊(創元SF文庫)、『スタートボタンを押してください ゲームSF傑作選』kindle版72%(位置No.3983中 2828)、コリイ・ドクトロウ著「アンダのゲーム」より

*12:最初二つはご当地・お国柄の文脈があって{前者はそれがその土地のギャングのコスチュームだった。後者は草とはアーサー・ガードナーの探偵小説での隠語から普及した裏切り者・密告者のことで(元をたどればウェルギリウスの筆にある「草の中の蛇」で、「草」は17世紀時点で「裏切り者」という意味合いで使われていたのだそう)}、ちょっとこれは面白がりすぎかもしれません。

*13:『スタートボタンを押してください』kindle版63%(位置No.3983中 2500)、ヒュー・ハウイー著「キャラクター選択」より

*14:『スタートボタンを押してください』kindle版65%(位置No.3983中 2559)、ヒュー・ハウイー著「キャラクター選択」より

*15:文藝春秋刊(文春e-book)、ジェレミー・ベイレンソン著『VRは脳をどう変えるか? 仮想現実の心理学』kindle版50%(位置No.5250中 2616)、「第6章 医療の現場が注目する”痛みからの解放”」内「テレビゲームよりも九〇%以上痛みを和らげた」の項参照。

*16:草思社文庫、ブライアン・クリスチャン著『機械より人間らしくなれるか? AIとの対話が、人間でいることの意味を教えてくれる』p.141~2、「第4章 ロボットは人間の仕事を奪う?」参考。

*17:『VRは脳をどう変えるか?』kindle版53%(位置No.5250中 2748)、「第5章 二〇〇〇人のPTSD患者を救ったVRソフト」内「二〇〇〇人を超える元兵士の治療に使われたVRソフト」の項参照。

*18:白揚社刊、カーラ・プラトーニ著『バイオハッキング―テクノロジーで知覚を拡張する』kindle版69%(位置No.7516中 5173)、「第3部 知覚ハッキング」内「9 仮想現実」より。

*19:『バイオハッキング』kindle版69%(位置No.7516中 5177)より。

*20:『VRは脳をどう変えるか?』kindle版53%(位置No.5250中 2756)、「第5章 二〇〇〇人のPTSD患者を救ったVRソフト」内「二〇〇〇人を超える元兵士の治療に使われたVRソフト」の項参照。

*21:『バイオハッキング』kindle版70%(位置No.7516中 5225)より。

*22:『バイオハッキング』kindle版70%(位置No.7516中 5227)より。前述のとおりテトリスに熱中する患者の話は『VRは脳をどう変えるか?』でも話されている。

*23:

彼は、治療の効果を高めるためにどのようにテクノロジーを利用するかという点に常に興味を抱いてきた。そう考えるようになったきっかけは、一九八九年に担当した当時二二歳の男性患者だったという。

文藝春秋刊(文春e-book)、ジェレミー・ベイレンソン著『VRは脳をどう変えるか? 仮想現実の心理学』kindle版52%(位置No.5250中 2706)、「第5章 二〇〇〇人のPTSD患者を救ったVRソフト」内「「それはなに?」「ゲームボーイです」」より

*24:「シェアリーはお気に入りの椅子に」と冒頭の「わたし」は捉えていますが、もしかしたら家自体に持ち込んだのは、美術の専門である「わたし」のチョイスかもしれません。

*25:よく話を聞いてくれたり(先述したイライザなどが取る方法です。1960年代の貧弱なCPUにもかかわらず「カウンセラーの仕事が奪われるのでは」と危惧されるほど患者が親身に感じたイライザが主にすることは、相手の言ったことをおうむ返しするだけでした)、逆にじぶんのことばっかり話したり(ケネス・コルビー氏がつくったPARRYは、偏執性統合失調症のふるまいを再現しようとしたもので、ある実験ではチャットしている向こうにいるのがはたして本物の患者とPARRYとのどちらがどちらか判じられるかは、精神科医でも半々だったと云います)。

*26:気安い語彙だったり、関心事がつい最近の(最近すぎて事前に仕込むのはむずかしそうに思える)時事問題だったり。タイプミスをしたりなど。

*27:ローブナー賞のチャットシステムはチャット相手が文字入力中であることが把握できる仕様でした。

そこでクリスチャン氏は審査員とのチャットを、相手(文字入力→メッセージ送信)⇒自分(文字入力→メッセージ送信)⇒相手(文字入力→)……と交互にメッセージを交わすターンバトルでなく、より現実らしいアクティブターンバトルへと変えようとしたのでした。

たとえば、相手の話をぜんぶ聞き終わるまえに返事を考えたりとか。早合点して"おてつき"したりとか。そういったこともチャットシステム上である程度再現可能でしょう。相手(文字入力→)⇒自分(文字入力→)⇒相手(メッセージ送信)⇒自分(文字入力したものを消し、再度文字入力→メッセージ送信)……といった具合にすれば。それこそがクリスチャン氏の辿り着いた、ローブナー賞でもっとも「人間らし」くあるための秘策なのでした。

*28:「自作絵」タグが4のまま動かず早1年……お絵かきブログとしても充実させていきたいですねぇ。